※この記事は、広告を含む場合があります。

あなたが生まれ持った性格や運命には、どんな意味があるのでしょうか――。

算命学は、中国古来の陰陽五行思想をもとにした高度な運命学。生年月日をもとに作成される「人体星図」や「命式」を通じて、あなたの宿命や人生の流れ、内面の性格まで詳細に読み解くことができます。

この算命学では、

- あなたの本質的な性格

- 人間関係での傾向

- 仕事運・恋愛運・人生の転機

などを、あなただけの命式から丁寧に導き出します。

「自分の強みってなんだろう?」

「今の選択は運命に沿っているのかな?」

そんな疑問に、算命学の知恵がヒントを与えてくれるかもしれません。

不安症で彼の言動に振り回されていた私が、今では“世界一彼を愛している”と胸を張って言えるように。先生の『大丈夫』の言葉が何よりの力になりました。

(一部を抜粋)

職場の人間復縁できたことももちろん嬉しいけれど、何よりも“自分を好きになれた”ことが大きいです。先生との毎日の会話が、自分磨きのエネルギーになっています。関係で悩んでいましたが、先生のアドバイスで自分がどう動くべきかが明確になり、問題が解決しました。本当に救われました!

(一部を抜粋)

キララ先生

ウィル所属/霊感、霊視、キララ占術、数色音占術、LOVEパワー注入

恋愛成就を導く霊能鑑定師!

霊感霊視と深い洞察力で悩みを解決するキララ先生。

「恋の革命」をテーマに、魂の成長と変容を促す鑑定が魅力。

恋愛成就はもちろん、性・仕事・人間関係など幅広い相談に対応し、

相談者の人生を輝かせるサポートを行っています。

鑑定料金:420円/1分(税込)

得意ジャンル:恋愛全般、出会い、複雑な恋愛、不倫、復縁、復活愛

目次

算命学とはどんな学問?

算命学とは、古代中国発祥の運命学で、陰陽五行説をもとに人の性格や運命を読み解く学問です。生年月日から命式を導き出し、その人の本質や才能、人生の流れを分析します。自然界の法則との調和を重んじながら、自己理解を深め、運命を上手に活かすことを目的としています。

算命学の歴史とその成り立ち

算命学の基本は、陰陽五行説と十干十二支にあります。

古代中国の殷王朝の遺跡からは、六十花甲子表(六十干支表)が発見されており、この時代にはすでに暦術が確立していたとされています。

このことから、陰陽五行説と十干十二支はすでに存在していたと考えられ、算命学の起源はおよそ四千年前にさかのぼると言われています。

算命学を築いたのは鬼谷子(きこくし)

殷王朝から約千年後、中国の戦国時代に活躍した縦横家・鬼谷子(きこくし)が、算命学の開祖とされています。

縦横家とは、古代中国の諸子百家の一派で、外交の策士として各国を行き来していた思想家たちのことです(Wikipediaより)。

鬼谷子から伝わった算命学は、やがて運命学の正統派として認められるようになり、王朝内部では門外不出の秘技とされていました。

しかし時代の流れの中で、その一部が外部へと流出し、そこからさまざまな占いが派生していったといわれています。

四柱推命、九星気学、周易など、現在よく知られている東洋占術の多くは、もともと算命学から生まれたものなのです。

ただし、これらの占いは算命学の一部のみが断片的に広まったものであり、体系的な理論が不十分なまま様々な技法が加えられた結果、表面的な運勢しか読み取れないことも少なくありません。

一方、算命学は思想と理論が非常にしっかりしており、学ぶ人々を深く納得させる力を持っています。

そのため、最近では「プロの占い師が最終的に行き着くのは算命学」と高く評価されるようになっています。

算命学が日本に伝わった時期とは?

日本に算命学が伝わったのは、第二次世界大戦後のことです。伝承者である「呉仁和」という人物が日本の長崎に亡命し、そこで「高尾義政」にその教えを継承しました。

日本における算命学の歴史はおよそ100年ほどですが、中国本土ではすでに約4000年もの歴史があります。

また、日本の算命学には「日本系」と「台湾系」の2系統があるとされており、これは継承した人物の違いによるものです。

日本系は「高尾義政」に、台湾系は「西川満」にそれぞれ継承されました。

現在、日本国内で広く知られているのは、主に「高尾義政」が継承した日本系の算命学とされています。

算命学が知られるまでには時間がかかった

算命学は、運勢を立体的に読み解くため、他の占いに比べて非常に奥が深く、その奥義は数えきれないほど存在します。そのため、学び終えるには膨大な時間と費用が必要とされ、学習のハードルも非常に高いのが特徴です。

こうした背景もあり、四柱推命や西洋占星術に比べて、世の中に広く知られるまでにはやや時間がかかった印象があります。

近年ではインターネットの普及により、専門的な情報にも手軽にアクセスできるようになり、一般の方々の占いリテラシーも着実に高まっています。

そうした中で、人気の占いの根本に目を向けてみると、多くが算命学の理論をベースにしていることがわかってきました。

その影響もあり、算命学の存在が徐々に世の中に浸透しはじめています。

たとえば、動物占いは「十二大従星」に由来し、細木和子さんの「六星占術」やゲッターズ飯田さんの「五星三心占い」は「天中殺」をもとに構成されています。

また、星ひとみさんの「天星術占い」では、「六十干支」が基盤に使われています。

算命学で読み取れることとは?

「算命」とはその名の通り、「運命を算出する」学問であり、その人が持つ運命や特性を正確に読み解くことに長けています。

「天・地・人」を意味する「三才」と、「陰陽五行」の思想を用いることで、非常に厳密で精度の高い結果を導き出すのが特徴です。

また、「五行思想」に基づいて、相手との関係性や影響の方向性・強弱を知ることも可能です。そこから導かれるのは、特性に合った向き不向きや、人間関係における多面的な相性など。こうした視点から読み解くことを、算命学は最も得意としています。

たとえば「今の職場は自分に向いているのか」「あの人と結ばれたらどんな幸せが待っているのか」など、自分の立場や他者との関係性を深く理解することができるのも、算命学ならではの魅力です。

なぜ算命学は当たると言われるのか?

「算命」とはその名の通り、「運命を算出する」学問であり、その人が持つ運命や特性を正確に読み解くことに長けています。

「天・地・人」を意味する「三才」と、「陰陽五行」の思想を用いることで、非常に厳密で精度の高い結果を導き出すのが特徴です。

また、「五行思想」に基づいて、相手との関係性や影響の方向性・強弱を知ることも可能です。そこから導かれるのは、特性に合った向き不向きや、人間関係における多面的な相性など。こうした視点から読み解くことを、算命学は最も得意としています。

たとえば「今の職場は自分に向いているのか」「あの人と結ばれたらどんな幸せが待っているのか」など、自分の立場や他者との関係性を深く理解することができるのも、算命学ならではの魅力です。

算命学の基礎知識

算命学は、「運命を算出する」ことを目的とした、東洋発祥の高度な運命学です。

生年月日から導き出す「命式」や「人体星図」をもとに、その人が生まれ持った性格や才能、人生の流れ、人間関係の相性までも詳しく読み解くことができます。

ここでは、算命学を初めて学ぶ方のために、基本となる考え方や用語について、わかりやすくご紹介します。

四柱推命と算命学の違いは?

算命学 ⇒ 年・月・日

四柱推命 ⇒ 年・月・日・時間

算命学と四柱推命は、占いの際に用いる要素に違いがあります。

上記の通り、算命学では「年・月・日」の三つを使うのに対し、四柱推命では「年・月・日・時間」の四つを使って占います。

この違いから、四柱推命のほうが時間まで詳しく見るため、より細かく占えるのではと思うかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

算命学では、宿命の最小単位を「1日」としており、「時間」はあくまで人為的なもので、宇宙とつながる自然なサイクルとはみなしていません。

そのため、算命学では時間を使わず、「日」を基準に宿命を読み解いていきます。

また、世界的な視点で見たときに、時差や日付変更線などを気にする必要がないというメリットもあります。

陰陽五行説の考え方

算命学(さんめいがく)をはじめとする中国発祥の占いは、すべて陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)を根本としています。

算命学では、「陰占」によってその人の本質を、「陽占」によって性格を読み解きます。

さらに、五行の要素を掛け合わせることで、より深い分析が可能になります。

陰陽の仕組みについて

この世のあらゆるものには、“陰”と“陽”の両方が存在しています。性別においても、女は陰、男は陽とされるように、すべての存在が陰陽の性質を持っています。

どちらか一方が多すぎたり少なすぎたりすると、バランスが崩れ、自然な状態を保つことができません。

幸せに生きるためには、陰と陽が互いを尊重し、補い合うことが何よりも大切です。

- 陰:冷やす・鎮める・堅固・湿潤・閉じる

- 陽:温める・動かす・柔軟・乾燥・開く

- 陰:秋・冬・北・夜・月・水

- 陽:春・夏・南・昼・太陽・火

- 陰:下半身・体幹・腹・臓・血

- 陽:上半身・四肢・背・腑・気

五行の性質とは?

五行は「水性」「木性」「火性」「土性」「金性」の五つの性質で構成されており、それぞれに対応する色・方角・五官・五臓を当てはめることができます。

| 五行 | 本能 | 色 | 方角 | 五官 | 五臓 |

|---|---|---|---|---|---|

| 水性 | 習得本能 | 黒 | 北 | 耳 | 腎臓と膀胱 |

| 木性 | 守備本能 | 青 | 東 | 眼 | 肝臓 |

| 火性 | 伝達本能 | 赤 | 南 | 口 | 心臓と小腸 |

| 土性 | 引力本能 | 黄 | 中央 | 皮膚 | 脾臓、胃の窓口 |

| 金性 | 攻撃本能 | 白 | 西 | 皮膚 | 肺と大腸 |

このように、五行は自然界や人体のあらゆる働きと深く結びついており、算命学における分析の基盤となっています。

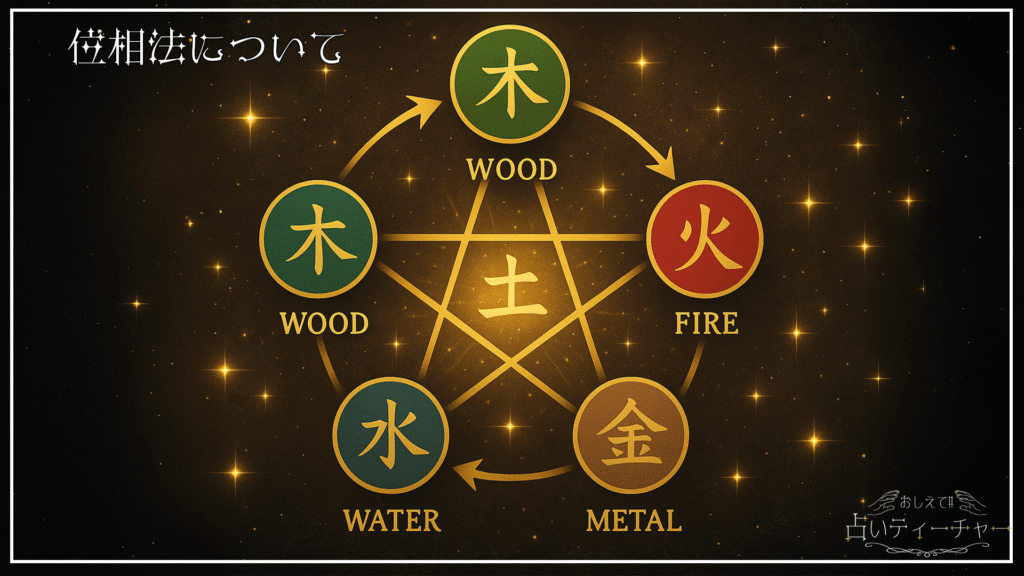

五行の「相生」「相剋」関係とは?

五行は、「相生」と「相剋」という2つの関係性によってバランスが保たれています。

「相生」はエネルギーがうまく循環し、新しいものが生まれる流れを作りますが、

「相剋」はエネルギーがぶつかり合い、循環が妨げられてしまいます。

この考え方をわかりやすくたとえるなら、相生は「アクセル」、相剋は「ブレーキ」とイメージしてもらうと理解しやすいでしょう。

相生関係は「母子関係」とも呼ばれ、調和のとれた良い相性です。

一方、相剋関係は互いにぶつかり合い、争いを生むため、基本的には相性がよいとは言えません。

相剋とはどういう意味か?

- 水剋火:水はその力で、火の存在を打ち消すことができる

- 火剋金:火の強いエネルギーによって、硬い金属を溶かすことができる

- 金剋木:金属は堅く、柔らかい木を切る力を持っている

- 木剋土:木は成長する過程で、密度の低い土を押しのけて根を張る

- 土剋水:土は、水の流れをせき止める働きをする

相生とはどんな関係か?

- 水生木:水の潤いによって木が育ち、生長していく

- 木生火:木は温暖な性質を持ち、その内部に秘めた火が外に熱として現れる

- 火生土:火が燃えたあとには、土と同じ性質を持つ灰が残る

- 土生金:積もった土の山には、金属が宿る鉱石が含まれている

- 金生水:金属は腐食したり融解したりすることで、水を生じさせる

十干と十二支について

十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)は、算命学の土台をなす基本的な要素です。人間を含むすべての生き物は、時間と空間の中で生きており、その時間と空間を表すために用いられているのが「十干」と「十二支」です。

十干(=空間)とは何か

十干は、全部で10種類に分けられています。

古代の人々は、この世には「木・火・土・金・水」の五つの属性があると考え、それぞれに「陰」と「陽」を掛け合わせ、10の空間に分類しました。陰陽論とは、万物を陰と陽の二極に分けて、その相互の存在を明らかにする考え方であり、人間にも男女があるように、全てを二つに分類するのが特徴です。

五行説は空間の分類を意味し、天地を陰陽に分けて10の空間が生まれ、それを表すのが「十干」です。

十干の五行分類と自然界の対応

- 甲(こうぼく):木性+/木の兄=きのえ/樹木

- 乙(おつぼく):木性-/木の弟=きのと/草花

- 丙(へいか):火性+/火の兄=ひのえ/太陽

- 丁(ていか):火性-/火の弟=ひのと/灯火

- 戊(ぼど):土性+/土の兄=つちのえ/山岳

- 己(きど):土性-/土の弟=つちのと/田園

- 庚(こうきん):金性+/金の兄=かのえ/鉄鉱石

- 辛(しんきん):金性-/金の弟=かのと/宝石

- 壬(じんすい):水性+/水の兄=みずのえ/海・大河

- 癸(きすい):水性-/水の弟=みずのと/雨・露

十干の五徳と本能・意味

- 甲:福/守備本能/単独の守り・自我・頑固・自立・独立・剛の保守性

- 乙:福/守備本能/集団の守り・和合・協調・社交・協力・柔の保守性

- 丙:寿/伝達本能/衆への伝達・中庸・ゆとり・のんびり・遊び・急がない

- 丁:寿/伝達本能/個への伝達・特別意識・偏執・思い込み・完全・完璧主義

- 戊:禄/引力本能/広い魅力・広く集める・人や物・お金を広く使う・物質・経済

- 己:禄/引力本能/狭い魅力・身内意識・用心して集め使う・物質・貯蓄

- 庚:官/攻撃本能/単独攻撃・正義感・激しさ・直情・短気・激情型・大きい行動

- 辛:官/攻撃本能/集団攻撃・プライド・知的戦い・精神的闘争・組織力・役目意識

- 壬:印/習得本能/広い学び・放浪・忍耐・改良・改革・博識・常識を越える

- 癸:印/習得本能/常識・伝統・決まり重視・企画力・理論理屈・学者的

十二支(=時間)とは何か

十二支は全部で12種類あります。

数千年前にはすでに5つの惑星が発見されており、それぞれの惑星が綿密に観測されていました。その中で、木星が12年かけて太陽の周囲を一周することがわかり、地球の時間を測るのに便利だったため、木性の公転周期を基準にして12の区分が設けられました。

その後、古代中国では、異なる民族同士で時間を分かりやすく伝えるために、この十二区分に動物の名前をあてたものが、現在の「十二支」となったのです。

十二支の五行・季節・方角・質・意味

- 子:水性(+)/冬(12月)/北/習得本能が強い(印)=現実的な知恵・知性を応援

- 丑:土性(-)/土用(1月)/北/引力本能が強い(禄)=日常の物質運を応援

- 寅:木性(+)/春(2月)/東/守備本能が強い(福)=精神的守備・保守性を応援

- 卯:木性(-)/春(3月)/東/守備本能が強い(福)=現実的守備・保守性を応援

- 辰:土性(+)/土用(4月)/東/引力本能が強い(禄)=日頃の人気・存在感を応援

- 巳:火性(-)/夏(5月)/南/伝達本能が強い(寿)=精神的伝達・宣伝力を応援

- 午:火性(+)/夏(6月)/南/伝達本能が強い(寿)=現実的伝達・宣伝力を応援

- 未:土性(-)/土用(7月)/南/引力本能が強い(禄)=日常の物質運を応援

- 申:金性(+)/秋(8月)/西/攻撃本能が強い(官)=精神的攻撃力を応援

- 酉:金性(-)/秋(9月)/西/攻撃本能が強い(官)=現実的攻撃力を応援

- 戌:土性(+)/土用(10月)/西/引力本能が強い(禄)=日頃の人気・存在感を応援

- 亥:水性(-)/冬(11月)/北/習得本能が強い(印)=精神的な知性を応援

二十八元表とは?

十二支の中には、それぞれ最大で三つの「干」が内包されており、これを「蔵干」と呼びます。この蔵干の構成を示したものが「二十八元」となります。

この三つの干は、方三位・三合会局・土性の要素に基づいており、干は「空間」を表すため、ひとつの地支の中には最大で三つの空間が存在しているという考え方になります。これらの空間は、それぞれ初元(初め)、中元(中間)、本元(終わり)として分類されています。

蔵干の数は支ごとに異なり、以下のように分類されます。

- 三蔵干:丑・辰・未・戌・寅・申・巳

- 二蔵干:午・亥

- 一蔵干:卯・酉・子

| 十二支 | 初元 | 中元 | 本元 |

|---|---|---|---|

| 子 | — | — | 癸 |

| 丑 | 癸(9) | 辛(3) | 己 |

| 寅 | 辛(3) | 丙(7) | 甲 |

| 卯 | 戊(7) | — | 乙 |

| 辰 | — | 癸(3) | 戊 |

| 巳 | 乙(9) | 庚(9) | 丙 |

| 午 | 戊(5) | 己(19) | 丁 |

| 未 | — | 乙(3) | 己 |

| 申 | 丁(9) | 壬(3) | 庚 |

| 酉 | 戊(10) | — | 辛 |

| 戌 | 辛(9) | 丁(3) | 戊 |

| 亥 | — | 甲(12) | 壬 |

※表中の十干に記されたカッコ内の数字は、「節入日」からの経過日数を示しています。

六十干支の分類とは?

六十干支は、大きく2つの視点から分類することができます。ひとつは天干の方位を中心にした「十干分類」、もうひとつは地支の方位を軸とした「十二支分類」です。

十干の分類法

十干は空間を示すものであり、人間に置き換えると「考え方」や「想念」にあたります。

- 東方干支:

甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉・甲戌・乙亥 - 南方干支:

丙子・丁丑・戊寅・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未・甲申・乙酉・丙戌・丁亥 - 中央干支:

戊子・己丑・庚寅・辛卯・壬辰・癸巳・甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・己亥 - 西方干支:

庚子・辛丑・壬寅・癸卯・甲辰・乙巳・丙午・丁未・戊申・己酉・庚戌・辛亥 - 北方干支:

壬子・癸丑・甲寅・乙卯・丙辰・丁巳・戊午・己未・庚申・辛酉・壬戌・癸亥

十干(天干方位)の分類特徴

東方干支

守備本能に属する干支グループです。物事を進める中で時に攻撃的な考えに傾くことがあっても、本質的には「何かを守る」という思考に立ち返ります。根底には平和を重んじる姿勢があり、波乱を好まない傾向があります。

南方干支

伝達本能の干支グループで、自己主張を軸とした思考に偏りやすく、自分の気持ちをさらけ出すことで「理解されたい」という思いが常に根底にあります。

中央干支

引力本能を持つ干支グループです。自分のもとに惹きつけようとする性質から、自己中心的な考え方になりやすい点は南方干支と共通しますが、異なるのは「他者に理解されたい」という欲求がないことです。

西方干支

攻撃本能に基づく干支グループです。基本的な思考が争いや戦いに向かいやすく、穏やかな環境にいても無意識に獲物(人に限らず)を求める傾向があります。安らぎや休息を好まず、常に刺激を求めがちです。

北方干支

習得本能の干支グループです。学ぶことへの意欲が強く、知的好奇心にあふれています。北は隠居の象徴とされるため、一歩引いた冷静な見方で物事を見つめ、その本質を深く理解しようとする姿勢が特徴です。

十二支の分類法

十二支は時間を象徴しているため、現実における「行為」の特徴を読み取ることができます。

十干分類がその人の内面を映し出すのに対し、十二支は外側に表れやすい行動や対外的な姿勢として現れる傾向があるため、細木数子さんの六星占術やゲッターズ飯田さんの五星三心占いなど、有名な占いの星分類の基盤として用いられている印象があります。

- 北方干支

甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉

天中殺:戌亥 - 中央干支

甲戌・乙亥・丙子・丁丑・戊寅・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未

天中殺:申酉 - 西方干支

甲申・乙酉・丙戌・丁亥・戊子・己丑・庚寅・辛卯・壬辰・癸巳

天中殺:午未 - 南方干支

甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・己亥・庚子・辛丑・壬寅・癸卯

天中殺:辰巳 - 天上干支

甲辰・乙巳・丙午・丁未・戊申・己酉・庚戌・辛亥・壬子・癸丑

天中殺:寅卯 - 東方干支

甲寅・乙卯・丙辰・丁巳・戊午・己未・庚申・辛酉・壬戌・癸亥

天中殺:子丑

十二支(地支方位)の分類上の特徴

北方干支

北は知的かつ隠居的な意味を持つため、行動面では本能的に他人を支えようとし、自分は裏方や補佐的な立場を選びます。その方が自身の気運を高めやすくなります。

中央干支

物事を自らの手で中心となって進めようとするため、目立ちたがりで自負心が強い傾向にあります。中心人物を目指して行動するため、実際に集団の中心に立つことが多くなります。

西方干支

行動は攻撃的かつ闘争的になりやすく、人生において戦う対象がなくなると個性も薄れてしまいます。常に何かに向かって行動している姿は、周囲から忙しそうに見えることが多いです。

南方干支

快楽を人生の基準としやすく、自然体で無理のない行動をとるため、明るい生き方になります。その一方で、失敗しても何度でも立ち上がる粘り強さも備えています。

天上干支

北方干支(裏方・補佐)と中央干支(中心人物)の意味が融合したような行動パターンです。そのため、外からは中途半端に見られることもありますが、表には出ずに中心的な権力を握る黒幕的な存在になることもあります。

東方干支

守備的で冷静沈着な行動を取りやすく、石橋を叩いて渡るような慎重な人生になります。時間をかけて物事を積み重ねていくことを得意とし、大器晩成型です。内面には深い思慮を抱えつつ、行動はシンプルに見えるため、頑固な印象を持たれることもあります。

陽占でわかることとは?

「陰占法」とは、陰陽五行のうち「陰」に該当する領域を指し、その人の宿命や潜在意識を読み解くことができます。

この陰占法では、命式から導き出される「十干」や「十二支」の要素、さらに五行のバランスや組み合わせをもとに鑑定を行います。

陽占法とはどんな技法か?

「陰占法」とは、陰陽五行の「陽」にあたる領域を指し、その人の外面に現れる性質を示します。性格や行動の傾向、そして築きやすい人間関係を読み取ることができます。

陰占法の基本は、生年月日から導き出される「人体星図」に基づいて鑑定を行います。

性格や対人関係を知る手がかり

陽占において、背景がピンク色になっている部分には十大主星が配置されます。

陽占<人体図>

右肩(伴星):ご先祖様を表す星で、亡くなるときに迎えに来てくれる人物の特徴ともされます。

頭(北):目上の人や親との関係で発揮される星です。

左肩:初年運を表し、幼少期の性格や希望、そして晩年に影響を与える要素も含まれます。

右手(西):家庭内で発揮される星で、配偶者との関係性も示します。

胸(中央):人生観や価値観、自分自身の本質を表す中心となる星です。

左手(東):友人や兄弟姉妹、同僚など利害関係のない人間関係において発揮される星です。

腹(南):子どもや部下、また社会に対して発揮される星で、適職や才能を知る際に用いられます。

左足:中年運を示し、職業観や人生の役割が明確になる時期を表します。

右足:晩年運を示し、晩年の人柄や人生の姿勢が現れます。

運の流れを読む方法

陽占で背景色が薄いオレンジ色の箇所には、十二大従星が入ります。

陽占<人体図>

右肩(伴星):ご先祖を表す星であり、先祖とのつながりや死後に迎えてくれる存在の特徴を示します。

頭(北):目上の人や親との関係性を示し、対する意識が表れます。

左肩:初年運を示し、子どもの頃の性格や希望、さらに晩年期にも影響を与える性質が現れます。

右手(西):家庭や配偶者に関わる星で、家庭内での役割や夫婦関係を表します。

胸(中央):自分自身の人生観や価値観が表れる、中心となる重要な星です。

左手(東):友人や兄弟姉妹、利害のない人間関係で発揮される星です。

腹(南):部下や子ども、社会に対する関わり方を示し、適職や才能を見る際に参考になります。

左足:中年運を表し、人生の目的意識や職業に対する姿勢、社会との関わりが現れます。

右足:晩年運を示し、年齢を重ねたときの人間性や生き方が表れます。

十二大従星とは?

十二大従星(じゅうにだいじゅうせい)は、人間の人生を時間の流れとしてとらえ、その一生(空間)を12の世代に分けて、それぞれの世代の特徴を表した星です。

一般的には人生は誕生から死までとされますが、算命学では母胎の中にいる段階から死後の世界までを含めた期間を「一生」として捉えます。

| 星名 | 星名 | エネルギー | 位 | キーワード |

|---|---|---|---|---|

| 天報星 | 胎児 | 3(身弱) | 囚の位 | 可能性、変化、 気分屋 |

| 天印星 | 赤子 | 6(身弱) | ― | 無邪気、人脈、 明るさ |

| 天貴星 | 児童 | 9(身中) | 相の位 | 真面目、正直、 自意識 |

| 天恍星 | 少年少女 | 7(身中) | ― | 夢、恋愛、迷い、 憧れ |

| 天南星 | 青年 | 10(身強) | 旺の位 | 若さ、突進、挑戦 |

| 天禄星 | 中年 | 11(身強) | ― | 冷静、堅実、補佐 |

| 天将星 | 家長 | 12(身強) | ― | 地位、プライド、 ワンマン |

| 天堂星 | 老人 | 8(身中) | 休の位 | 退く、マイペース、 経験豊富 |

| 天胡星 | 病人 | 4(身弱) | ― | 感性、知恵、 心身が弱い |

| 天極星 | 死人 | 2(身弱) | 死の位 | 人好し、受け身、 自由 |

| 天庫星 | 入墓 | 5(身弱) | ― | 粘り、一途、凝り性 |

| 天馳星 | 彼世 | 1(身弱) | ― | 役割、閃き、多忙 |

この十二大従星の体系では、各星が独自の「時間世界」を持っており、他の星と優劣を比較するものではありません。

たとえば「天将星」「天禄星」「天南星」などの壮年期の星はエネルギー値が高く、その分大きな試練に直面することが多くなります。強いエネルギーは、その試練を乗り越える力として与えられているのです。

一方で、「天極星」や「天馳星」など死を象徴する星は、エネルギーは低いものの、精神的な深さや内面の強さを発揮する資質があります。

つまり、どの星が優れていてどの星が劣っているということはなく、それぞれの星が示す「時間の特性」を理解し、自分の人生にうまく活かすことが大切です。

十大主星とは?

十大主星(じゅうだいしゅせい)とは、人間に備わっている5つの本能(守備本能・伝達本能・引力本能・攻撃本能・習得本能)に、それぞれ陰陽(+-)を組み合わせて構成される、世の中のあらゆる事象を象徴する10種類の星を指します。

| 星名 | 本能 | 五行(陰陽) | キーワード |

|---|---|---|---|

| 貫索星 | 守備本能 | 木性(+) | 頑固、マイペース、 単独行動、狭く深い交友 |

| 石門星 | 守備本能 | 木性(-) | 柔軟、適当、集団行動、 浅く広い交友 |

| 鳳閣星 | 伝達本能 | 火性(+) | 率直、のんびり、 観察力が高い、自分に甘い |

| 調舒星 | 伝達本能 | 火性(-) | 伝えるのが苦手、繊細、 クリエイティブ、 自分に厳しい |

| 禄存星 | 引力本能 | 土性(+) | お人好し、奉仕精神、 自分が好き、金運あり |

| 司禄星 | 引力本能 | 土性(-) | 用心深い、努力家、 家族想い、貯蓄好き |

| 車騎星 | 攻撃本能 | 金性(+) | 一本気、反発心、 勝負強い、単独での攻撃力 |

| 牽牛星 | 攻撃本能 | 金性(-) | 責任感、プライド、 権力志向、集団での攻撃力 |

| 龍高星 | 習得本能 | 水性(+) | 革新的、経験から学ぶ、 国際的、自立志向 |

| 玉堂星 | 習得本能 | 水性(-) | 前例を重視、本から学ぶ、古風、母性愛にあふれる |

天中殺とは何か?

天中殺とは、天の加護を受けにくくなる不自然な時期のことを指します。この期間をあらかじめ知っておくことで避けられる出来事もあり、未来を変える選択肢が生まれることもあります。そのため、算命学において天中殺はとても重要な判断基準のひとつとされています。

天中殺は、誰にでも平等に訪れる周期的なものであり、12年のうち2年間、12ヶ月のうち2ヶ月間、12日のうち2日間、24時間のうち4時間というリズムで巡ってきます。より詳細に割り出すことで、精度の高い鑑定が可能になります。

天中殺には、「戌亥天中殺」「申酉天中殺」「午未天中殺」「辰巳天中殺」「寅卯天中殺」「子丑天中殺」の6つのタイプがあります。たとえば戌亥天中殺の人であれば、戌年・亥年、戌月・亥月、戌日・亥日、戌の刻・亥の刻にあたる期間が天中殺となります。

運命天中殺について

運命天中殺とは、一般的によく知られている「特定の時期に運勢が不安定になりやすい期間」のことです。この時期には、それまでうまくいっていたことが突然うまくいかなくなったり、隠していたことが明るみに出たりと、思いがけないトラブルに見舞われるケースも珍しくありません。

算命学の基本では、「十干」が空間、「十二支」が時間を表しています。そしてこの十干(空間)の枠に納まりきらなかった十二支(時間)の2つが、天中殺の時期として現れるのです。

つまり、12年のうち誰にでも必ず2年間は「天中殺」の年が巡ってくることになり、同様に1ヶ月や1日の周期でも短期的な天中殺の期間があります。この期間は、過去10年の膿を出し切り、新しい12年周期に備えるための「大掃除」の時期と捉えましょう。発展を狙うような行動は控え、利益を求めることも慎んだほうが無難です。

この時期に自我を強く出すと、物事が裏目に出やすくなります。ですから、学びや内省に意識を向けるのが最善。天中殺の期間に取り組んだ勉強は、特に吸収が良くなりやすく、大きな力になります。

- 子丑天中殺(初代運)

時期:12月・1月

父親・上司・目上との縁に欠け、目下に恵まれる

ノリが良く、反骨精神旺盛 - 寅卯天中殺(後継者運)

時期:2月・3月

友人・母親・兄弟との関係に弱さあり

ダイナミックでエネルギッシュ、現実に強い - 辰巳天中殺(家系からはみ出る運)

時期:4月・5月

精神・心の領域に欠けあり

マイペースでしぶとく、理解力がある - 午未天中殺(末代運)

時期:6月・7月

子どもや部下との関係に課題あり

親や上司からの恩恵を受けやすく、一族をまとめ上げる力を持つ - 申酉天中殺(後継者運)

時期:8月・9月

配偶者や家庭に関する位置に欠けあり

実行力が高く、交友関係も広い。仕事好き - 戌亥天中殺(家系からはみ出る運)

時期:10月・11月

家系の中心軸が欠ける傾向

精神面の支えが乏しく、繊細になりやすい

宿命天中殺とは?

宿命天中殺とは、その名のとおり「宿命」に組み込まれており、生まれた時点で持っている人と、持っていない人がいます。命式を生年月日から算出することで、宿命天中殺の有無を確認できます。

この宿命天中殺を持つ人は、生涯を通じて天中殺の中にいるとされ、後天的に巡ってくる運命天中殺の影響を受けにくいという特徴があります。もともと天中殺のエネルギーに対して“免疫”のようなものを備えているためです。

宿命天中殺を持つ人は、多くの場合、他人が気づかない違和感を感じたり、家族との間で分かり合えない感覚を抱いたり、助け合えない孤独の中で生きることになります。

また、地道に現実を積み上げることが苦手で、人生が急激に上昇したり下降したりと、波のある展開になりやすくなります。普通の人よりも多くの苦労を経験する傾向がありますが、その分、それを乗り越えるだけの強いエネルギーが与えられています。中には、波乱万丈な人生を歩みながら時代の象徴となるような人物もいます。

ただし、宿命天中殺を持っているからといって、それが成功できるか否かに直結するわけではありません。むしろ、自分の宿命を理解しておくことは、人生をよりスムーズに生きるための手がかりとなります。厳しい状況に直面したときも、自分の性質として受け止め、冷静に対処しやすくなるでしょう。

宿命天中殺を持つ人は、自分に正直で、素の自分を大切にしようとする傾向があります。そのありのままの姿勢が、周囲からは純粋さや素朴さとして映ることも少なくありません。

自分が宿命天中殺を持っているかどうかは、「自分の命式を見る」ことで確認できます。

- 互換中殺

- 生年天中殺

- 生月天中殺

- 生日天中殺

- 日座天中殺

- 日居天中殺

- 宿命二中殺

- 同一中殺

- 相互中殺

- 全天中殺

天中殺の種類と運勢の傾向

天中殺は、陰占に含まれる日柱の十干と十二支の組み合わせである「60干支」から判断されます。自分の干支がどれに当たるかによって、「戌亥・申酉・午未・辰巳・寅卯・子丑」の6つの天中殺のいずれかに分類されます。

また、それぞれの天中殺がもたらす運勢の傾向についてもお伝えします。

午未天中殺に見られる傾向

周囲からの悪影響を受けにくい時期です。現実的な出来事よりも、精神面での変化が大きく現れやすくなります。迷いが生じたり、落ち込むことも増えるかもしれませんが、それは新たな人生のステージが始まる兆しと捉えるとよいでしょう。いつも謙虚な姿勢を心がけて過ごすことが大切です。

甲申・乙酉・丙戌・丁亥・戊子・己丑・庚寅・辛卯・壬辰・癸巳

子丑天中殺とは?

自分の力で物事を解決しようとする意欲が強まる時期ですが、思いもよらない出来事が起こり、運気を思うようにコントロールできない傾向があります。この時期は、他人に頼るよりも、自立心をもって独立独歩の姿勢で過ごすことで運気が上昇していきます。やがて、自分が今月すべきことが自然と見えてくるでしょう。

甲寅・乙卯・丙辰・丁巳・戊午・己未・庚申・辛酉・壬戌・癸亥

申酉天中殺の特徴

物事がなかなか定着せず、自信を失いやすくなる時期です。普段、休むのが苦手な人でも、この期間は無理に動かず休むことが最善の対処法となります。焦って動こうとすると、かえって凶作用が強まる可能性もあります。今はしっかりと休むことで、「申酉天中殺」が明けた後に、良いスタートを切ることができるでしょう。

甲戌・乙亥・丙子・丁丑・戊寅・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未

辰巳天中殺とは?

運命の転換点に差しかかる時期です。周囲に合わせるのが難しくなり、心の不安が膨らみやすくなります。自ら孤立を招くような言動には注意が必要です。特に衝動的な行動はトラブルを引き寄せる原因となるため、行動に移す前に一度立ち止まって考えることが大切です。

甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・己亥・庚子・辛丑・壬寅・癸卯

戌亥天中殺とは?

人生の分岐点に差し掛かる時期で、現実的な出来事よりも精神面での大きな変化が起こりやすい時です。「このままでいいのだろうか」といった思いが湧いてくるかもしれませんが、考えすぎには注意が必要です。トラブルをきっかけに心が不安定になることも少なくありません。「戌亥天中殺」の期間が明けると、心が落ち着き、前向きな意欲が湧いてくるようになります。

甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉

寅卯天中殺について

活力にあふれ、勢いのある毎日を送りやすい時期です。行動力が高まる一方で、注意力が散漫になりやすく、思わぬミスが増えることもあるため気をつけましょう。エネルギッシュに動くことは大切ですが、同時に繊細な心配りや自己内省も忘れずに取り入れることがポイントです。

甲辰・乙巳・丙午・丁未・戊申・己酉・庚戌・辛亥・壬子・癸丑

天中殺の時期に避けるべき行動

天中殺とは、ひと言でいえば「精算の時期」です。四柱推命でいう「空亡」や、六星占術でいう「大殺界」と同様のタイミングと捉えるとわかりやすいでしょう。この期間は「物事がスムーズに進まない」「トラブルに見舞われる」といったネガティブな印象を抱かれがちです。

だからこそ、さらに悪い流れに陥らないよう、天中殺の時期に「やってはいけないこと」を意識することが大切です。とはいえ、天中殺は人生を見直し、整理するのに適した期間でもあります。この時期を上手に乗り越えることで、その後の人生の流れはより良いものへと変わっていくでしょう。

家を建てる・大きな買い物は控える

天中殺の時期は、心身ともにバランスを崩しやすくなります。そうした不安定な状態では、大きな買い物は控えた方がよいでしょう。

特に判断力が鈍りがちなため、大きな契約ごと(たとえば家など)は避けておくのが無難です。一生に一度の買い物で後悔しないためにも、この期間は無理に動かず、じっくりと計画を練ることにとどめておくのが賢明です。

結婚・離婚を急がない

天中殺の時期に結婚や離婚といった大きな決断をすると、思わぬトラブルを引き寄せる可能性があります。どちらも人生において大切な選択となるため、慎重な判断が求められます。

特に離婚は、結婚以上に多くの労力を伴うと言われることもあります。早く結論を出したい気持ちがあっても、その後の人生をより良いものにするために、時期を見直すことをおすすめします。

転職・起業は見送る

起業は人生における大きな決断の一つであり、今後の人生を左右する重要な出来事です。だからこそ、タイミングを誤ることは避けたいものです。

心が不安定になりやすい天中殺の時期には、起業や転職といった行動は控えておくのが賢明でしょう。この時期に起業しても、長続きしない可能性があります。天中殺の時期を避け、心身ともに整った状態で起業に臨むことをおすすめします。

大運天中殺とは何か?

大運天中殺とは、自分の天中殺が大運に表れることで始まる、20年間続く長期的な天中殺のことを指します。通常の天中殺が12年に2年訪れるのに対し、大運天中殺は120年のうち20年という周期で巡ってくるため、その影響の大きさや性質にも違いがあります。

天中殺というと一般的にはネガティブな印象を持たれがちですが、大運天中殺はむしろ、人生における栄華期ともいえる特別な時期となります。

大運天中殺がもたらす影響とは?

大運天中殺の特徴として、才能のある人にはそれほど大きな影響を及ぼしません。むしろ、強運が発揮されやすいのは、良くも悪くも平凡で一般的な人に多く見られます。

この大運天中殺の期間中は、現状に甘んじるのではなく、自分を磨き続け、慢心せずに過ごすことが大切です。そうすることで、大運天中殺が終わった後も運気が急落することなく、安定した良い流れを保つことができます。そのため、大運天中殺を一度でも経験すると、その後の人生に大きな影響を与えると言えるでしょう。

大運天中殺を過ごす際の心得

大運天中殺の時期に運勢が良好だったとしても、現状に満足して成長を望まなければ、大運天中殺の恩恵を十分に活かすことはできません。

特に、体にエネルギーを蓄えておくことが大切です。筋力トレーニングに取り組んだり、難しければ軽いジョギングなどを取り入れて、体を健康で強く保つよう心がけましょう。体内に蓄積されたエネルギーが多ければ多いほど、強運を引き寄せやすくなります。

大運天中殺における時期別の注意点

大運天中殺とは、人生の中で一度あるかないかの20年間にわたる特別な運気の流れです。この期間は、普段の天中殺とは異なり、表面的には順調に進んでいるように見えても、深いところで運命の転換や修正が行われている時期でもあります。

特にこの20年間は、前半・中盤・後半と時間が進むにつれて求められる姿勢や対処法が変化していきます。どのタイミングでどう過ごすかによって、その後の運命の安定度や発展性に大きな差が出てくるのです。

ここでは、大運天中殺の20年間を3つの時期に分け、それぞれの段階で意識しておきたい注意点や行動のヒントを紹介していきます。自分の人生の波をうまく乗りこなすためにも、ぜひ参考にしてください。

大運天中殺に入る前の準備

大運天中殺の到来前だからといって、安心しきってはいけません。実はその5~10年前から、一時的に運気が低迷する可能性が高まる時期でもあります。しかし、この一時的な低迷があるからこそ、大運天中殺の期間に向けて運気が上昇していくともいえるのです。

もし大運天中殺の前に運気の低迷が見られなかった場合、かえって大運天中殺の開始と同時に一気に運気が落ち込むことがあります。この現象を「陰転」と呼びます。陰転が起こった場合は、大運天中殺に入ってからの最初の5年間が軌道修正の大事な期間となります。その間にしっかりと立て直す意識を持ちましょう。

大運天中殺に入ってからの過ごし方

運気は上昇傾向にありますが、これまでにない出来事が起こるなど、予測しづらい時期ともいえます。そのため、何か想定外の出来事があっても驚かず、「そういうもの」と受け止めておくと心が安定します。こうした不安定な時期を少しでも穏やかに過ごすには、お墓参りなどを通じて先祖を大切にすることが効果的です。

また、大運天中殺の期間は静かに過ごすよりも、むしろ積極的に挑戦することが大切です。自分の力を出し惜しみせずに、やりたいことに取り組み、持てる力を出し切る意識を持つことで、この時期の運気をしっかり活かすことができます。

大運天中殺の終わりに近づいたら

大運天中殺の終盤5年間ほどは、それまでの運気の流れに合わせて、徐々に運気が下降していきます。これは、大運天中殺の期間をうまく活用できた人も、そうでなかった人も共通して起こる現象です。この時期に大切なのは、運気の下降を無理に逆らわず、自然な流れとして受け入れることです。

特に、大運天中殺の間に大きな成長を遂げた人ほど、終盤における運気の落ち込みは顕著になります。しかし、その流れを前もって理解し、受け入れる覚悟を持って過ごすことで、精神的な成長を実感でき、大運天中殺を終えた後の成功や幸せにつなげていくことができるでしょう。

算命学における納音とは?

算命学における納音(なっちん)とは、十干と十二支の組み合わせからなる60種類の干支(かんし)の中で、「天干が同じ」であり、「地支が冲の関係」にある組み合わせを指します。つまり、六十干支を円形に並べたときに、ちょうど向かい合う位置にある2つの干支の組み合わせが納音となります。

たとえば「丙辰」と「丙戌」は、天干の「丙」が共通し、地支の「辰」と「戌」が冲の関係にあるため、納音の関係にあるとされます。

納音に見られる特徴とは?

命式に納音がある人は、人生の中で自分の意志とは関係なく抑えつけられるような力が働きやすく、予期しない出来事が起こったり、今の環境や状況を変えざるを得ないような場面に出会いやすいという特徴があります。しかしその一方で、納音を持つ人は逆境に対する強さを持ち、たとえ波乱の中にいても、気持ちを新たにし前向きに進んでいける力を備えています。

思いもよらぬ状況に直面した時こそ、現状を見直すきっかけと捉え、周囲の人や出来事に対して真摯に向き合い、努力を積み重ねることで、やがては大きな成長や飛躍へとつなげることができるでしょう。

異常干支とはどういうもの?

異常干支(いじょうかんし)とは、十干と十二支の組み合わせから成る60種類の干支(かんし)の中でも、特別な意味や性質を持つ13種類の干支を指します。この異常干支は、6種類の「通常異常干支」と、7種類の「暗号異常干支」の2つに分けられます。

異常干支の主な特徴

五行のバランスに偏りが見られる

異常干支は、陰陽・五行(木・火・土・金・水)のエネルギー配分が極端に偏っているため、特別な干支として位置づけられます。

個性や運勢に特異性がある

流派ごとにさまざまな解釈が存在しますが、基本的には命式に異常干支を持つ人は、一般的とは異なる特有の個性や才能、カリスマ性を備えていたり、特異な出来事を経験したり、波乱に満ちた人生を送る傾向があるとされています。

通常異常干支の種類

算命学において「通常異常干支」とされる6種類は、命式に表れると独特な性格や運命傾向を持つとされ、他者とは異なる生き方をする可能性が高い干支です。

戊戌(つちのえいぬ)

もともと頭脳明晰な干支であるため、過剰に高度な知識や教養を身につけてしまうと、「秀才・天才」ではなく「奇人・変人」と見られやすくなり、異常性が現れるとされています。

ただし、若いうちに知識よりも技術を習得し社会に出た場合には、その異常性はあまり表れないとも言われています。

庚子(かのえね)

両親の庇護を厚く受けて育つと、健康面に異常が現れやすいとされています。

一方で、早い段階で親元を離れていたり、大家族の中で育ったり、寮などの集団生活をしている場合には、異常性はあまり出ないと言われています。

辛亥(かのとい)

身体に異常が現れやすいため、ケガには十分注意が必要です。さらに、勘が鋭すぎるあまり、思ったことをそのまま口にしてしまい、波乱を招く傾向もあります。これらの点に気をつけて過ごすことで、異常性が表れにくくなります。

丁巳(ひのとみ)

栄えている家系に生まれやすい傾向があり、家業を継承したり、努力を怠ったりすると家系が衰退すると言われています。ただし、強力な一代運を持っているため、家業の継承よりも自営などで一代で成功を築く道を選べば、異常性は現れにくくなり、その運を十分に活かすことができます。

甲戍(きのえいぬ)

平凡な結婚生活を送る際に、異常性が表れやすいとされています。

一方で、年齢差の大きい結婚や国際結婚といった、一般的とは異なる形の結婚生活をしている場合には、異常性はあまり表れないとされています。

また、この干支は、どちらかというと男性に強く影響が出やすい傾向があります。

乙亥(きのとい)

甲戌(きのえいぬ)と共通した異常性が見られる干支です。

一般的な結婚生活を送る場合には、波乱が起きやすいとされており、特にこの干支は女性にその傾向が強く表れるといわれています。

暗合異常干支とは?

干支の中でも通常の組み合わせでは表に現れにくい「裏の気のつながり=暗合(あんごう)」によって成り立つ特別な干支です。外見上はごく普通に見えても、内面には複雑で特異な性質を秘めており、その個性や運命に強く影響を与えるとされています。

壬午(みずのえうま)

無難で楽な道を選んだり、平凡な結婚生活を送ることで、異常性が現れやすくなるとされています。一方で、霊感が強く、予知夢を見るほどの先見の明を持っているため、その才能やひらめきを活かすことで、大きな成功や成果をつかむ可能性も秘めています。

戊子(つちのえね)

奔放な家庭環境で育つと、異常性が現れやすくなります。反対に、逆境や苦難が多く、躾の厳しい家庭に身を置くことで人間性が磨かれ、運が開けていくとされています。もともとの発想力やセンスを活かせる場でこそ、その力を発揮しやすくなります。

辛巳(かのとみ)

金銭的に貧しい家庭環境で育つと、異常性が表れやすいとされています。反対に、裕福な家庭で育った場合は異常性が出にくいといわれています。結婚相手には、自分と同じくらいの経済的な基盤を持つ人を選ぶと、安定した暮らしを築けるでしょう。また、この干支は、未来を見通すほどの強い霊感を持つことも大きな特徴です。

丁亥(ひのとい)

他の干支と比べて霊感が非常に強く、勘が鋭い傾向があります。自然と未来を予測できたり、人の思考を読み取る力がある反面、自分自身の精神面に負担を抱えやすく、異常性が出やすくなるとも言われています。周囲の意見にしっかり耳を傾けることで、精神のバランスが保たれやすくなります。

己亥(つちのとい)

周囲を驚かせるような特技を持っていたり、他の人にはない能力を発揮することで異常性が現れやすくなります。霊感に加え直感力にも優れているため、障害やリスクを事前に回避できるのも特徴です。特に身体に関する特技や特異性を持つ干支とされています。

丙戌(ひのえいぬ)

戊戌(つちのえいぬ)と似た傾向を持っており、高い学歴を得たり、さまざまな分野に知識を広げすぎると異常性が現れるとされています。もともと頭の回転が早いタイプのため、特定の分野に絞って深く掘り下げることで、その才能が生かされ、活躍につながっていきます。

癸巳(みずのとみ)

結婚を何度も繰り返すことで波乱が起こりやすく、異常性が現れるとされています。そのため、初婚の相手をしっかりと見極め、添い遂げることで運が安定し、異常性も表れにくくなります。優れた感性を活かして、創作活動や芸術の分野で成功する可能性も秘めています。

数理法とは?

数理法とは、宿命の中に秘められた無意識のエネルギー値を導き出す技法です。算出されたエネルギー値をもとに、十大主星それぞれの強弱を分析し、才能の把握や能力の開発に役立てます。特に将来性のある若者に向けて行われることが多い占技ですが、中年以降の人に対しては再開発という観点から用いられます。

数理法では、「気図法」や「八門法」といった技術を組み合わせ、さまざまな視点から五行のエネルギーを総合的に捉えることが重要とされています。

位相法について

位相法とは、命式に含まれる地支を基に「合法」と「散法」の関係を用いて、その人が置かれている現実的な状況や環境の中で起こりうる現象を読み解く技法です。

その人物がどのような影響を周囲から受けやすいのか、またどのような出来事に巻き込まれやすいのか、さらには周囲に対してどのような反応を示す傾向があるのかを探ることができます。

- 宿命位相法:命式内に存在する十二支同士の関係から、本人の行動パターンを読み取る技法

- 後天運位相法:命式内の十二支と後天的に巡る十二支との関係から、運気の流れや状況を推察する技法

- 複数命式間の位相法:複数人の命式にある十二支の関係から、人間関係の傾向を読み取る技法

陰占は現実的な側面、陽占は精神的な側面を表すため、位相法のベースとなる陰占では、心の状態や精神性を読み取ることはできません。あくまで現実的な出来事や環境の分析に用いる技法です。

基本となる8種類の位相法

位相法は、以下の8種類の約束事に分類されます。

- 出会いや融合、調和を意味する「合」(陽:男性的)

- 別れや分離、拡散を意味する「散」(陰:女性的)

- 三合会局

- 半会

- 支合

- 方三位

- 対冲

- 害法

- 刑法

- 破法

一般的には、「合」のグループを吉、「散」のグループを凶と捉えがちですが、一概にそうとは限りません。たとえば「合」は、良いことも悪いことも広がる性質を持っているため、状況によってはネガティブな影響が増幅することもあります。

一方、「散」は別離や断絶を意味するものの、悪縁や悪習を断ち切りたいときに、後天運で「散」が巡ってくれば、それを断ち切るチャンスになる可能性もあるのです。

このように、吉凶の判断はその時々の状況や環境によって変わるため、位相法は柔軟な視点で捉えることが重要です。

六親法の仕組みとは?

六親法とは、自分の日干を基準に、先祖六代から子孫六代までの流れを読み解く技術です。この六親法を使いこなすために最も重要なのが「干合法」と呼ばれる技法であり、干合法の理解なしには六親法を習得することはできません。

干合法という重要な技術

干合とは、天の気と地の気が融合する現象を表します。

十干(空間を表す)は、陽干と陰干に分けられ、陽干には甲・丙・戊・庚・壬の5つがあり、天の気を象徴します。一方、陰干には己・辛・癸・乙・丁の5つがあり、これは地の気を表しています。

天の気は、太陽が東から昇り西へ沈むように、甲(東・木性)から始まり、相生関係の順で「甲 → 丙 → 戊 → 庚 → 壬」と流れていきます。地の気は、地球の中心を意味する己(土性)から出発し、同様に「己 → 辛 → 癸 → 乙 → 丁」と相生の流れで巡っていきます。

太陽(天の気)は東から西へ、地球(地の気)は西から東へと回転しており、私たち人間はこの両者が交わる空間、つまり地上で生きています。そして、この二つの気が融合した目に見えない「気(心)」を内に秘めているのです。

このような次元を超えた融合、つまり合体が「干合」と呼ばれます。干合は、まるで化学反応のように、二つの干が結びつくことで新たな性質を生み出す働きを持っています。

- 天の気:甲(木性)、丙(火性)、戊(土性)、庚(金性)、壬(水性)

- 地の気:己(土性)、辛(金性)、癸(水性)、乙(木性)、丁(火性)

- 甲 + 己 → 土性

- 丙 + 辛 → 水性

- 戊 + 癸 → 火性

- 庚 + 乙 → 金性

- 壬 + 丁 → 木性

このように、干合法では異なる干同士の融合によって、まったく別の性質が導き出されるのです。

守護神とは何か?

守護神とは、その人の人生において「調和」をもたらす要素となる五行や干のことを指します。

この守護神を意識することで、あなた本来の個性が一層輝いたり、思いがけないピンチの場面で助けとなる“救世主”のような存在になることもあります。

どんな行動を選べば全体のバランスが取れるのか、また、どうすればアンバランスな状態を避けられるのか──その道しるべとなってくれるのが守護神です。

守護神には2つの種類があり、ひとつは宿命全体の五行バランスを整える「全体守護神(五行)」、もうひとつは日干と月支から導かれる「調候守護神(干)」です。

とくに、調候守護神(干)を陰占の命式内に持っている場合には、それを意識せずとも自然とその力が発揮されやすくなります。つまり、無意識のうちに個性が発動しやすく、困難な時にも自然と支えが入りやすいという特性を持つのです。

- 全体守護神(五行)

- 調候守護神(干)

その悩み占いに頼ってみませんか?

「なぜかうまくいかない」「どうして自分ばかり…」そんなふうに感じるとき、もしかするとそれは“宿命”からのサインかもしれません。

算命学では、生年月日から「人体星図」や「命式」を読み解き、あなたが生まれ持った宿命・性格・運命を明らかにします。

今の悩みも、これからの選択も──

自分を知ることで、進むべき道がきっと見えてくるはず。

「自分らしく生きたい」と願うあなたへ。

算命学の叡智を、そっと味方につけてみませんか?

驚くほど当たる!という口コミを見て鑑定をお願いしました。本当に先生の言った通り、数日後に金運がアップする出来事がありました。

(一部を抜粋)

将来の結婚運について相談したら、心の準備ができました。タイミングや相手についてのアドバイスも具体的で頼りになります。

(一部を抜粋)

蓮乃歌(レノカ)先生

ウィル所属/霊視、霊感、カード占術、レインボードロップヒーリング

「感情を紐解く力」蓮乃歌先生の魅力とは?

蓮乃歌先生は、感情や人間関係の深層を紐解く力に優れた占い師です。

恋愛や復縁をはじめ、複雑な悩みに的確なアドバイスを届け、相談者の心を軽くしてくれると評判。

安心感のある鑑定スタイルで、初心者からリピーターまで多くの支持を集めています。

鑑定料金:440円/1分(税込)

得意ジャンル:恋愛、複雑な恋愛、片思い、縁結び、シングルマザーの悩み

まとめ

算命学占いでは、生年月日をもとに「人体星図」と「命式」を作成し、あなたが生まれ持った宿命や性格、運命の流れを読み解いていきます。

まず「人体星図」とは、あなたの性格や行動パターン、人との関わり方などを示す“内面の設計図”のようなものです。十大主星と十二大従星と呼ばれる星の位置から、あなたがどのように物事をとらえ、どんなふうに周囲と関わっていくのかがわかります。

そして「命式」では、五行(木・火・土・金・水)のバランスや、陰陽の偏りなどから、あなたの本質や才能、生まれ持った運命(宿命)を知ることができます。命式はあなたの人生の地図とも言える存在で、今どんな時期にいるのか、これからどんな流れがやってくるのかも読み解けるのです。

算命学占いでわかることは多岐にわたります。たとえば、あなたの本来の性格や、恋愛傾向、仕事の向き不向き、人生の転機、相性の良い相手、注意すべき時期(天中殺)なども具体的に知ることができます。また、「なぜかうまくいかない」と感じていたことの原因が、自分の宿命の中にあることに気づくこともあるでしょう。

算命学は「未来を当てる」ためのものではなく、「自分の宿命を知り、人生をよりよく生きるための指針」を与えてくれる占術です。今の自分に迷いや不安があるなら、一度立ち止まって、自分の命式を見つめ直してみるのもよいかもしれません。

自分の宿命を知ることで、人生の選択に自信が持てるようになりますよ。