※この記事は、広告を含む場合があります。

四柱推命(しちゅうすいめい)は、古代中国で誕生した占術のひとつで、陰陽五行説を基盤にしています。生年月日と出生時間から「年」「月」「日」「時間」の4つの柱(四柱)を導き出し、それぞれに十干十二支を組み合わせて命式を作成。その命式をもとに、生まれ持った性格や運勢、そして運気の流れを細かく占うことができます。

また「四柱推命」は、古代中国の殷王朝時代から現代に至るまで、数千年という長い歴史の中で蓄積された膨大な統計により、的中率が非常に高められてきました。そのため「占いの帝王」とも称される代表的な占術です。

ここからは、その四柱推命についてさらに詳しく解説していきます。

マッチングアプリで知り合った、彼女持ちの彼についてみていただきました。脈ナシかな…と少し落ち込んでいましたが、前向きなお言葉をいただきました。

お話を聞いていただいた次の日に彼から連絡が来て、先生がお話されていたような内容のものでした。

正直びっくりしました。ありがとうございます。

(一部を抜粋)

2年前からお話しを聞いて下さり、ずっと寄り添って背中を押してくださってました。

諦めなきゃいけない、特殊な恋愛だから。報われない。好きになっちゃいけない人を好きになった。などぐるぐる考えて、本当に辛くて泣きながらお電話したことも多々ありましたね。

その度に支えられてきました。

(一部を抜粋)

菜々美先生

タロット・四柱推命・カウンセリング

優しく寄り添い心を解きほぐす占い師!

一人一人の悩みに真摯に向き合い、最も適したアドバイスを届けることをモットーにしている先生。

特に恋愛の悩みでは、複雑な背景や状況を丁寧にヒアリングし、表面的な解決ではなく心の深い部分にまで寄り添い、優しく包み込むような鑑定スタイルが特徴です。

鑑定料金:電話:300pt/1分 チャット:8pt/1文字

相談内容:恋愛・仕事・人間関係など

目次

- 四柱推命とは何か?

- 4つの柱の意味とは?

- 四柱推命における命式とは?

- 四柱推命の歴史と起源

- 四柱推命で何がわかる?

- 四柱推命がなぜ当たるかの理由

- 算命学と四柱推命の違い

- 四柱推命における陰陽五行説

- 五行の象意とは

- 五行における「相生」「相剋」「比和」

- 十干とは?四柱推命での役割

- 干合(かんごう)とは?

- 支合(しごう)とは?

- 三合(さんごう)とは?

- 三合半会(さんごうはんかい)とは?

- 方合(ほうごう)とは?

- 十二支とは?四柱推命での意味

- 60干支とは?

- 十二運とは?

- 月支の通変星(月支元命)とは?

- 大運とは?四柱推命における役割

- 空亡とは?

- 天戦地冲とは?

- 用神(ようじん)とは?

- 身強(みきょう)・身弱(みじゃく)とは?

- 納音(なっちん)とは?

- 律音(りっちん)とは?

- 特殊星(とくしゅせい)とは?

- 命式から相性を占う方法

- 悩みを占いに託してみませんか?

- まとめ

四柱推命とは何か?

四柱推命(しちゅうすいめい)とは、中国で生まれた占術の一種です。この占術では、生まれた年、月、日、時の4つの要素を「4つの柱」として、その人の運勢を調べ、鑑定を行います。4つの柱は西暦ではなく干支暦を用いて表され、それぞれに割り当てられた干支(えと)を基に、個人の持つ運勢を読み解くことができます。鑑定には「命式(めいしき)」という表を使用し、自身の生まれ持った運勢を詳細に把握することが可能です。

4つの柱の意味とは?

四柱推命の「4つの柱」とは、生まれた年、月、日、時の4つの要素を指し、それぞれに重要な意味があります。

まず「年柱」は、生まれ持った性質や人生全体の運気を表し、0歳から20歳頃までの初年運に関わります。この時期の運気は、人間関係や環境による影響を大きく受けるため、自身の性格を理解し、前向きな意識を持つことが大切です。

次に「月柱」は、社会的な才能や仕事運を意味し、20歳から40歳頃の青年運に影響します。仕事での結果を出す時期であり、努力が実を結ぶかどうかの鍵となります。

「日柱」は、個人の本質的な性格や内面、さらには結婚といった私生活までを表し、40歳から60歳頃の中年運を示します。ここでの日干は自分自身、日支はパートナーを意味し、充実した結婚生活や人間関係を築けるかどうかがわかります。

最後に「時柱」は、晩年運や人生の成果、結果を表すもので、60歳以降の運気に影響します。この柱が良い場合、比較的早い時期に成功を収めることができ、その人の晩年の運勢を左右します。この4つの柱を総合的に見ることで、生まれ持った運気や時期ごとの運の流れ、そして人生の結果までを深く読み解くことができるのです。

四柱推命における命式とは?

四柱推命の命式とは、生まれた「年」「月」「日」「時」の4つの要素から作成される、その人の運勢を表す「表」のことです。この表には、四柱推命の重要な要素である「通変星」や「蔵干」などがまとめられており、個人の性質や運勢を詳しく「解説」するために用いられます。

生年月日と出生時間を基に、それぞれの柱に十干と「地支」を当てはめる「こと」で、詳細な「式」が完成します。命式に示される「星」は、生まれ持った性格や才能、そして運気の流れを知るための大切な手がかりとなります。

四柱推命の四柱(年柱・月柱・日柱・時柱)とは?

四柱推命における四柱とは、生まれた「年」、生まれた「月」、生まれた「日」、生まれた「時」という、人間一人ひとりの「生まれ」を表す「4つの」要素を指します。この「こと」は、東洋の「占い」である「四柱推命」の根幹をなすもので、個人の「運勢」を読み解くための基本となる「式」の「表」です。

具体的に、これらの「四柱」にはそれぞれ独自の「意味」と「年齢域」があり、人生の異なる側面に影響を与えるとされています。

まず、「年柱」は0歳から20歳頃までの初年運を表し、人生の「ルーツ」や全体的な「傾向」、そして目上の人や先祖との「関係」を示します。次に「月柱」は20歳から40歳頃の青年運を司り、社会での成功運や「仕事」の才能、「友人」や兄弟姉妹との「人間関係」に深く関わります。

そして、「日柱」は40歳から60歳頃の中年運に影響し、個人の「性格」や本質、配偶者やパートナーとの「関係」を表す最も重要な柱とされています。最後に「時柱」は60歳以降の「晩年」運を意味し、「仕事」や人生全体の「結果」を象徴します。

これらの「4つの」柱には、それぞれ「60」種類の干支が割り当てられており、それらの組み合わせから個人の「性格」や「運勢」を詳細に鑑定することが可能となります。それぞれの柱の「意味」と「年齢域」を理解することで、自身の人生の流れをより深く知り、今後の指針とすることができるのです。

四柱推命の歴史と起源

四柱推命の起源は、古代中国の殷王朝時代にさかのぼると言われています。この時代には、亀の甲羅のひび割れから吉凶を占う亀卜が行われており、その結果を書き残す際に使われた甲骨文字には、四柱推命で用いられる五行説、十干、十二支、六十干支といった概念がすでに記されていたことが分かっています。つまり、四柱推命のもととなる考え方は、約3600年以上前から存在していたことになります。

その後、中国の漢の時代には思想家・王充の書『論衡』に、四柱推命の原型となる占星術の走りが見られます。さらに唐の時代には、大夫・李虚中がそれまでの知識を統合し、四柱推命の基盤を築きました。

そして、宋の時代に占星術師・徐平子によって『淵海子平(えんかいしへい)』が著され、生年月日時を基にした現在の四柱推命の仕組みが確立されました。この書物には、彼がそれまでの算命術を発展させ、体系化したことが詳細に記されており、これが現代の四柱推命の基礎となっているのです。

四柱推命で何がわかる?

四柱推命の鑑定では、生まれ持った性格や才能、運勢だけでなく、恋愛や結婚の相性、金運、仕事運など、さまざまな事柄を明らかにできます。

四柱推命を活用すれば、生年月日に加えて生まれた時まで詳しく見ることで、人それぞれの特徴や運命の結果を導き出すことが可能です。

特に相手がいる場合、その相手との相性や関係性を深く鑑定できます。陰陽五行の思想を基に、年、月、日、時の四つの柱から詳細に分析することで、あなた自身の本質や、これから先の人生の流れを読み解くことができます。仕事における適性や、金運の動向もわかるため、今後の人生設計を考える上で役立つでしょう。

四柱推命がなぜ当たるかの理由

四柱推命はなぜ当たるのか、その理由について解説します。この占い術は古代中国で生まれ、長きにわたり多くの研究と膨大なデータが蓄積されてきました。そのため、個人の性格や行動の傾向、運勢、そして「時」の流れを詳細に分析する統計学に基づいています。タロット占いのようにその場の要素で占うのではなく、過去の経験や知恵を体系的にまとめたものが四柱推命です。

四柱推命の鑑定では、「蔵干」「空亡」「通変星」「干合」「大運」といった多様な星の要素を用います。これらの星は人それぞれ異なるため、要素を増やすほど緻密な鑑定が可能になります。知りたい運勢に対して最適な情報を使うことで、他の占術にはない的中力を生み出すことにつながり、その結果、多くの人が当たるという実感を得るのです。

算命学と四柱推命の違い

四柱推命と算命学はどちらも陰陽五行説を基礎としており、共通点が多い占術です。しかし、鑑定の進め方と星の名称に違いが見られます。

四柱推命(しちゅうすいめい)では、生まれた年、月、日、時の4つの柱を用いて鑑定しますが、算命学では年、月、日の3つの柱で鑑定を進めます。この「時」の有無が、両者の最も分かりやすい違いと言えるでしょう。

また、星の捉え方や名称にも差異があります。四柱推命の「通変星」は算命学では「十大主星」、四柱推命の「用神」は算命学の「守護神」、四柱推命の「空亡」は算命学の「天中殺」というように、名称は異なりますが、その本質的な意味は似ています。このように、同じ陰陽五行の思想を基にしながらも、それぞれの占術が独自の体系と名称で運勢を読み解いている点が特徴です。

四柱推命における陰陽五行説

四柱推命の根幹をなす陰陽五行説とは、中国の思想が元になっています。自然界のあらゆるものは陰と陽、互いに補い合う二つの要素で構成されているという「陰陽思想」と、万物は木、火、土、金、水の五つの要素から成り立ち、これらが互いに関係し合って成り立っているという「五行説」が組み合わさってできたものです。この五行説では、それぞれの要素が人間の性格や運勢に影響を与え、関係性を表すと考えられています。四柱推命は、この陰陽五行説をもとに個人の運命や性格を解き明かす占術なのです。

五行思想について

五行思想とは、陰陽と並び東洋哲学の元を成すもので、宇宙に存在する万物は木、火、土、金、水の五つの要素から成り立っているという考え方です。なぜこの五行が選ばれたのかというと、これらが人間が生きていく上で欠かすことのできない自然の恵みだったことが意味しています。この思想は、四柱推命にも深く関わっており、無料で自身の生まれ持った運勢や性格を知るための重要な概念です。この五行は互いに影響し合い、循環することで、さまざまな現象が生まれるとされています。

五行の象意とは

五行思想における「木」「火」「土」「金」「水」の五要素には、それぞれ特定の意味と象意があります。

例えば「木」は朝の光や春の息吹、生命の成長を表し、勢いよく伸びる草木のように、潜在的な発展の力とよく関連付けられます。「火」は昼の太陽が燃え盛るような情熱や活動、変革を意味し、日中の強いエネルギーを表します。

「土」は全てを育む大地のように安定や豊かさ、全てを受け入れることを象徴します。そして「金」は秋の澄んだ空気や夕日、冷たくも美しい金属のように、収束や洗練、堅固な力を表します。

最後に「水」は夜の静寂や深く静かな海、潜在的な力を意味し、物事の本質や陰の世界をよく解説しています。これらの五行は、時や季節の流れとも深く結びつき、万物の巡りを表しているのです。

自然を示す五行

五行思想は、自然界のあらゆる事象を「木」「火」「土」「金」「水」の五つの要素に分類する考え方です。これらの五行は、季節の移り変わりと密接に関連しており、春は「木」、夏は「火」、土用は「土」、秋は「金」、冬は「水」とされています。例えば、春の芽吹きや成長は木の活力を、夏の太陽の輝きや情熱は火のエネルギーを表します。秋の収穫や結実は金の象徴であり、冬の静けさや水の深く潜む力は生命の源泉を意味するのです。

この五行は、自然現象だけでなく、人体の「五臓」や「五腑」とも深く結びついています。五臓とは肝・心・脾・肺・腎を指し、六腑は胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦を指します。 具体的には、「木」は肝臓や胆のうと関連し、成長や気の巡りを司ります。情熱を象徴する「火」は心臓や小腸に対応し、血流や精神活動を統括します。 安定や豊かさを表す「土」は、脾臓や胃と関連し、消化吸収やエネルギー生成を担います。 「金」は肺や大腸と結びつき、呼吸器系や免疫機能、水分代謝を調整します。 そして、生命の源泉を意味する「水」は腎臓や膀胱と関連し、水分代謝や生殖、成長に関与しています。

このように、五行は自然界の法則と人体の機能を体系的に結びつけ、そのバランスが崩れると心身の不調や運勢の偏りにつながると考えられています。四柱推命では、個人の生年月日から導き出される命式の中の五行のバランスを見ることで、その人の性格や運勢、健康状態などを詳細に読み解くことが可能です。

人を示す五行

五行思想における「人」は、五行それぞれの要素が個人の性格や性質に深く影響すると考えられています。例えば、「木」の要素は情熱的で向上心が高く、目標に向かって真っ直ぐ進む人を表します。

リーダーシップを発揮する傾向がある一方で、頑固な一面も持ち合わせているのが特徴です。また「火」は、情熱的で行動力があり、活発なコミュニケーションを好む人を意味します。しかし、感情の起伏が激しい一面もあるでしょう。「土」は、忍耐強く安定を重視し、穏やかな性格の人が多いです。辛抱強く人を支えるタイプですが、融通が利かないこともあります。

「金」の要素を持つ人は、冷静で真面目、義理堅く潔い性格が多いでしょう。正義感が強く、完璧主義な一面も持ちます。そして「水」は、感受性が豊かで協調性が高く、柔軟な思考ができる人です。一方で、消極的な傾向も見られます。これらの五行の要素は、個人の性格だけでなく、健康状態や感情の動きにも影響を与えると考えられており、五行のバランスを理解することが、より良い人間関係や健康的な生活を送る上で重要となるのです。

五行における「相生」「相剋」「比和」

五行思想では、「木」「火」「土」「金」「水」の五つの要素が互いに関連し合い、「相生」「相剋」「比和」という3つの関係性を生み出します。

これらの関係は、四柱推命において、個人の運勢や人間関係、エネルギーの流れを読み解く上で非常に重要です。

相生とは、ある五行が別の五行を生み出し、助け合う関係を意味します。例えば、木は火を生み出し、火は土を生み、土は金を生み、金は水を生み、水は木を生むといった循環を表します。

一方、相剋は、ある五行が別の五行を抑制したり、打ち消したりする関係です。これは、木が土を剋し、火が金を剋し、土が水を剋し、金が木を剋し、水が火を剋すといった形で表され、バランスを保つための調整作用を意味します。

比和は、同じ五行同士が共鳴し、そのエネルギーを強め合う関係です。木と木、火と火のように同質の要素が集まることで、その星の性質がより強く表れると考えられます。

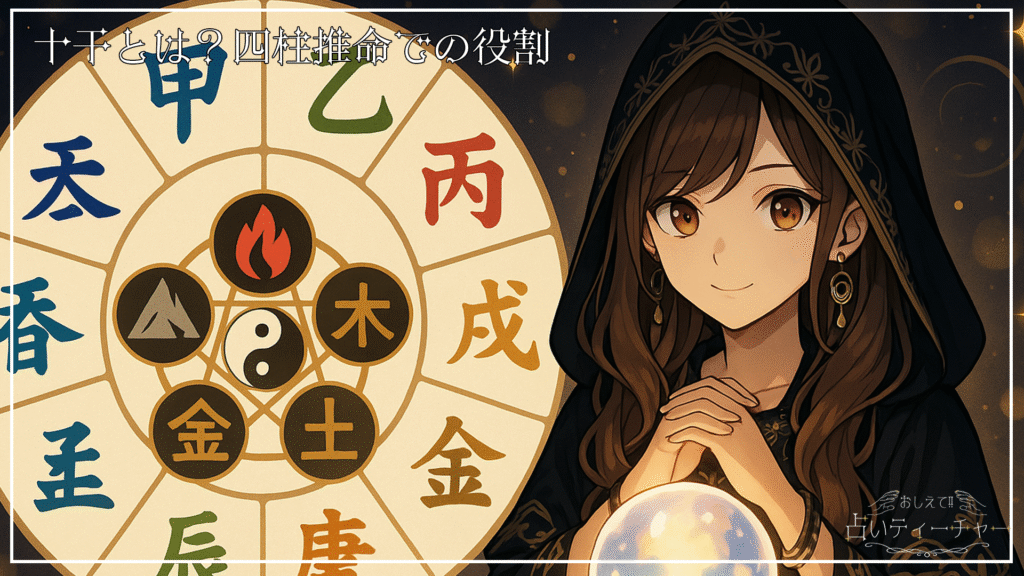

十干とは?四柱推命での役割

四柱推命の「十干(じっかん)」とは、「甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)」の10種類の要素を指します。これらは自然界のエネルギーの「時」の流れやタイプを象徴しており、「陰陽五行説」に基づいて、それぞれ異なる性格や運勢の傾向を表します。

例えば、「甲」は目標に向かって進む責任感が強く上昇志向のタイプ、「丙」は生命力に満ち溢れ人気運が高いタイプ、「庚」は正義感が強く物事を白黒はっきりさせたいタイプなど、その意味は多岐にわたります。四柱推命の鑑定では、生まれた「年」、「日」などの干支を構成する重要な要素として、この十干を詳しく見ることにより、生まれ持った性質や「エネルギー」、運勢を読み解くことができます。

干合(かんごう)とは?

四柱推命の干合(かんごう)とは、十干の組み合わせを指す言葉です。具体的には「甲と己」「乙と庚」「丙と辛」「丁と壬」「戊と癸」の5つの組み合わせをいい、これらはそれぞれ特定の五行の性質を持つとされます。命式に干合がある場合、通常の五行から読み解かれる性質に加え、異なる性質を持つことがあります。例えば、「甲と己」の組み合わせは、五行では「土」となり、誠実さや人徳といった性質を持つとされています。ただし、この組み合わせがあるからといって、必ず新しい性質が加わるわけではなく、干合が成立するためには特定の条件が必要です。

干合が成立する条件

干合が成り立つ条件はいくつかあります。

まず、命式において隣り合う柱に対象の干が2つ存在していること、これが一つの条件です。

例えば、「甲と己」のような干合の組み合わせが、隣接する柱に現れることをいいます。

また、その隣接する柱に、相剋関係や別の干合がないことも重要な要素です。

さらに「合化(ごうか)」という現象が起こるかどうかも、干合の成立に深く関わっています。

合化とは、干合によって性質が変化することを指し、この変化が新しい性質を加えることになります。

しかし、合化ができない場合は「合去(ごうきょ)」といい、干合を構成するどちらの十干の性質も存在しないことになります。

合化の成立条件は、合化後の性質と月柱の性質が同じであることです。

例えば「甲己」の干合が合化して「土」の性質に変わる場合、月柱に「丑」「辰」「未」「戌」といった土の性質を持つ十二支が含まれている必要があります。

支合(しごう)とは?

四柱推命における支合(しごう)とは、十二支同士が強く結びつく関係性のことを言います。具体的には、「子と丑」「寅と亥」「卯と戌」「辰と酉」「巳と申」「午と未」の6つの組み合わせがあり、これらは別名「六合(りくごう)」とも呼ばれます。この関係性は、命式において非常に良い相性を示し、お互いに協力し支え合う、心地良い組み合わせであるとされています。命式に支合の組み合わせがある場合、その五行の性質が変化し、本来とは異なる強いエネルギーを生み出すこともあります。特に、日柱の十二支と相手の日柱の十二支が支合の関係にあると、肉体的な結びつきが強いと言われ、恋愛や結婚の相性も良い傾向にあります。支合は、単なる吉凶ではなく、バランスを整え、お互いの長所を引き出し合う関係性を示す重要な要素なのです。

支合が成立する条件

支合が成立するためには、4つの条件を満たすこととされています。まず、命式において2つの十二支が隣り合った柱に存在していること、これが一つの条件となります。

例えば、「卯と戌」という支合の組み合わせであれば、この2つの十二支が隣接する柱に配置されている必要があります。次に、その隣接する柱に「支沖(しちゅう)」や、別の支合がないことも重要な条件です。支沖とは、互いに正反対の性質を持つ十二支の組み合わせのことで、「子と午」「丑と未」「寅と申」「卯と酉」「辰と戌」「巳と亥」の6組を指します。

これらの組み合わせは、お互いのエネルギーを打ち消し合う「沖」の関係であり、支合の成立を妨げます。

さらに、支合する十二支と組み合わさる「十干」が特定の条件を満たしていることも大切です。例えば、干合している十干があると、支合の持つ五行の性質変化が妨げられる可能性があります。

干合とは、特定の十干同士が結びつき、新たな五行の性質を生み出す現象のことです。この4つの条件すべてが満たされることで、十二支の組み合わせである支合が真に成立し、その結果として五行の性質が変化したり、強力なエネルギーが生まれることになります。これは、単なる十二支のいい組み合わせというだけでなく、複雑な条件によってその効力が発揮されることなのです。

三合(さんごう)とは?

三合とは、正式には三合会局(さんごうかいきょく)といい、相性のいい十二支の組み合わせ「申・子・辰」「亥・卯・未」「寅・午・戌」「巳・酉・丑」の4つの式を指すものです。

三合が命式に成立している場合、運勢が非常に良く、繁栄や発展が期待できる人生になると言われています。これは、十二支がもたらすエネルギーが、より効果的な組み合わせとなり、運勢全体を底上げするためです。特に、それぞれの三合が持つ特定の性質が強まり、個人の持つ才能や魅力が引き出されることによって、人生がより好転しやすくなります。

三合が持つ特徴

四柱推命における三合は、「申・子・辰」「亥・卯・未」「寅・午・戌」「巳・酉・丑」という、それぞれ異なる十二支が結合することで、新たな五行の性質を生み出す特別な組み合わせを指します。これらの組み合わせが命式に揃うと、その五行のエネルギーが非常に強まり、個人の運勢や才能に大きな影響を与えると言われています。

具体的には、「申・子・辰」の三合は「水」の性質を強くします。この組み合わせを持つ人は、知識を発展させる発想力と創造性に優れているとされます。次に、「亥・卯・未」の三合は「木」の性質を強め、大志を抱き、既存の枠にとらわれずに突き進む力を持つ傾向があります。また、「寅・午・戌」の三合は「火」の性質を強め、チャレンジ精神に富み、カリスマ性や強い存在感を発揮すると言われています。最後に、「巳・酉・丑」の三合は「金」の性質を強め、縁やチャンスに恵まれやすく、独自の能力を活かして成功を収めることが期待されます。特に、金運や財運に恵まれるとも言われています。

このように、三合は十二支の組み合わせによって特定の五行のエネルギーを強調し、個人の運勢に良い影響をもたらすとされています。ただし、三合が成立するには、命式内で支合や支冲といった他の十二支の組み合わせが存在しないなど、特定の条件を満たす必要があるため注意が必要です。

三合半会(さんごうはんかい)とは?

四柱推命における三合半会(さんごうはんかい)とは、三合会局と呼ばれる相性のいい十二支の組み合わせから、一つ欠けた二つの十二支が結びついたもののことを指します。これは四柱推命鑑定でも確認できる項目の一つです。

この半会(かい)は、三合(ごう)会局に比べると五行の変化が弱いものの、その性質は良い方向に変化し強まります。

特に、結婚や仕事の相性、金運といった運勢にいい影響を与え、相手との良い組み合わせを示すものです。三合半会が成立するには、命式に「子」「卯」「午」「酉」のいずれかが含まれていることが条件となります。この条件が揃うことで、より良い運気が期待できることになります。

方合(ほうごう)とは?

四柱推命の方合(ほうごう)とは、十二支が特定の組み合わせになることをいい、以下の4つの式があります。

- 春の方合:寅・卯・辰(木)

- 夏の方合:巳・午・未(火)

- 秋の方合:申・酉・戌(金)

- 冬の方合:亥・子・丑(水)

これらの組み合わせは、それぞれの季節に対応する五行の性質を非常に強くするという特徴があります。

例えば、命式に「申・酉・戌」の組み合わせがあると、秋の五行である「金」の性質が強まるといったことです。方合が成立すると、その五行のエネルギーが大きく偏るため、運勢に与える影響も大きいと言われています。

方合となる条件は、命式中にこれら4種類の組み合わせのうち、どれか3つの十二支が揃うことです。ただし、支冲(しちゅう)の関係にある十二支がある場合は、方合は成立しないので注意が必要になります。

方合が持つ性質について

方合が持つ性質は、命式に揃った十二支の組み合わせによって、特定の五行のエネルギーを非常に強くするという特徴があります。

例えば、「寅・卯・辰」の春の方合は「木」の性質を強調し、この組み合わせを持つ人は、前向きで目標に向かって真っ直ぐ進む勇気と行動力を持ちます。また、「巳・午・未」の夏の方合は「火」の性質を強め、情熱的で大胆なチャレンジ精神を発揮しやすい傾向があります。さらに、「申・酉・戌」の秋の方合は「金」の性質を強くし、能力を磨き、突き詰める才能に恵まれることを示します。そして、「亥・子・丑」の冬の方合は「水」の性質を強め、自分の気持ちと知識欲に素直であり、深く物事を追求する知的なタイプが多いとされます。

このように、方合が成立すると、特定の五行のエネルギーが大きく偏り、それがその人の性格や才能、そして運勢に大きな影響を与えることになります。ただし、方合が成立するには、命式中に季節を表す三つの十二支が揃っていることが条件となり、支冲の関係にある十二支が存在すると方合は成立しないため、注意が必要です。

十二支とは?四柱推命での意味

四柱推命における十二支は、「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12種類を指します。これらは地支とも呼ばれ、時間、月、季節、方角を表す際に用いられてきました。

四柱推命の命式では、年、月、日、時の各柱に地支が算出され、その組み合わせから個人の持つ潜在的な性質や運命を読み解くことができます。例えば、生まれ年の十二支は年柱地支、生まれ月の十二支は月柱地支として計算されます。

十二支にはそれぞれ陰陽五行が割り振られており、例えば「子」は水性の陽、「寅」は木性の陽、「戌」は土性の陽といった意味があります。自分の生まれ持った性質を深く理解することが可能です。生まれた時間の十二支など、それぞれの地支が持つ意味を知ることは、四柱推命を読み解く上で非常に重要となります。

季節を表す十二支

四柱推命では、季節の移り変わりを十二支に当てはめ、それぞれの季節が持つエネルギーを読み解きます。春は「寅・卯・辰」の十二支が対応し、新たな始まりや成長のエネルギーを表します。

特に「寅」は春の始まりを告げ、力強い生命力を象徴します。夏は「巳・午・未」が割り当てられ、活動的で情熱的なエネルギーを示します。「午」は夏の盛りを意味し、太陽の力強さを象徴する十二支です。秋は「申・酉・戌」が該当し、収穫や成果を表す季節です。このうち「戌」は秋の終わりを告げ、物事の結実や安定を象徴します。そして冬は「亥・子・丑」が対応し、静寂や内省、そして次の春に向けた準備の時期を意味します。「子」は冬の始まり、生命の根源的な力を表します。

これらの十二支は、単に季節を示すだけでなく、それぞれが持つ五行の性質(木・火・土・金・水)と深く関連しており、その人の生まれ持った性格や運勢に大きな影響を与えます。例えば、秋の「戌」の時期に生まれた人は、堅実で責任感が強く、物事を最後までやり遂げる傾向があるなど、十二支が示す季節のエネルギーが個人の特性に反映されると考えられているのです。

時刻を表す十二支

四柱推命では、時間の流れを十二支に当てはめており、これはその人が生まれた瞬間のエネルギーを詳細に読み解く上で非常に重要です。1日24時間を12の十二支に均等に割り当て、それぞれ約2時間の範囲で区切られています。

具体的な時間帯は以下の通りです。まず、23時から1時は「子」、1時から3時は「丑」、3時から5時は「寅」、5時から7時は「卯」、7時から9時は「辰」、9時から11時は「巳」です。そして、11時から13時は「午」、13時から15時は「未」、15時から17時は「申」、17時から19時は「酉」、19時から21時は「戌」、21時から23時は「亥」となります。

この「時」の十二支は、その人の潜在的な才能や晩年運、さらには子宝運など、人生の特定の側面に深く影響を与えると考えられています。特に「戌」の刻に生まれた人は、強い責任感と忠誠心を持ち合わせ、目標達成に向けて努力を惜しまない傾向があるなど、十二支によって異なる特性が示されます。生まれた時間の十二支を正確に把握することで、個人の性格や運勢をより深く理解し、未来の展望を立てる一助となるでしょう。

方位を表す十二支

方位を表す十二支は、風水や家相など、古くから方角を特定するために用いられてきました。十二支はそれぞれ特定の方角と関連付けられており、これらは単に位置を示すだけでなく、その方角が持つエネルギーや象徴的な意味合いも表しています。

具体的には、北を「子(ね)」、東を「卯(う)」、南を「午(うま)」、西を「酉(とり)」とし、これら主要な四方位はそれぞれ異なる十二支に対応します。さらに、これらの主要な方位の間にも十二支が配置されており、例えば北東は「丑(うし)」と「寅(とら)」、南東は「辰(たつ)」と「巳(み)」、南西は「未(ひつじ)」と「申(さる)」、北西は「戌(いぬ)」と「亥(い)」が割り当てられています。

このように十二支を円形に配置することで、360度の全ての方角を細かく表現できるのが特徴です。例えば、家を建てる際や引越しの方角を決める際に、この十二支の方位を参考にすることで、より良い運気を呼び込むための判断基準となります。これらの関係性を理解することで、方位が持つ影響を深く読み解くことが可能です。

60干支とは?

四柱推命の60干支は、無料の鑑定表でも確認できる「十干」と「十二支」を組み合わせた60種類の要素で構成されています。これらは「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」の十干と、「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」の十二支を合わせたもので、例えば1971年は辛亥、2024年は甲辰、2025年は乙巳、2026年は丙午となります。

年、月、日、時にそれぞれ割り当てられ、個人の生まれ持った性格や運勢、才能を示す重要な要素です。例えば戊戌は55番目、壬申は9番目、癸卯は40番目、乙巳は42番目、丁亥は24番目、丙午は43番目の干支に該当します。この60干支は、過去の歴史から見ると33番、34番、35番、36番、38番、41番、44番、45番、46番、48番、52番、58番といった特定の干支が、その時期の運勢や出来事に影響を与えていることが分かっています。

十二運とは?

四柱推命の十二運は、地支と干の組み合わせで、生まれ持った性質や運気を表す12種類のエネルギーです。これらは人間の成長過程に例えられ、胎から始まり、養、長生、沐浴、冠帯、建禄、帝旺、衰、病、死、墓、絶へと続く一連の流れを表しています。

それぞれの十二運は、運勢エネルギーの強弱を示し、その人の運勢や才能、性格を読み解く重要な要素となります。例えば、養は保護され成長する段階を、帝旺はエネルギーが最高潮に達する状態を意味します。この十二運の表を組み合わせることで、自身の運勢を深く理解し、今後の人生に活かすことができるのです。

十二運の持つ意味とは?

四柱推命の十二運とは、人間の成長段階になぞらえた12種類の運気のことです。これらは「胎」「養」「長生」「沐浴」「冠帯」「建禄」「帝旺」「衰」「病」「死」「墓」「絶」と呼ばれ、それぞれが持つエネルギーの強さや特徴を表しています。

例えば「養」は赤ちゃんのように周囲から可愛がられる性質を、「沐浴」は思春期のような自由を求める特徴を、そして「冠帯」は青年期のように新しいことへ挑戦するエネルギーを意味します。

また、「建禄」は壮年期の働き盛りのように着実に努力を重ねることを示し、「帝旺」は人生の絶頂期を表します。これらは、文字通りの意味ではなく、運気エネルギーを数値で表すものとして捉えられ、個人の性格や恋愛、仕事における特性を詳しく読み解くことができます。

月支の通変星(月支元命)とは?

月支の通変星(月支元命)とは、四柱推命においてその人の本質的な性格や運命を判断する上で、特に重要とされる星のことです。月柱の蔵干に含まれる通変星を指し、人生において最も意識すべき特性を表します。具体的には、比肩、劫財(ごうざい)、食神、傷官(しょうかん)、偏財、正財、偏官、正官、偏印、印綬といった10種類の通変星があり、それぞれが持つ特徴から、その人がどんなタイプなのかを詳しく読み解くことが可能です。例えば、傷官は繊細で傷つきやすく、偏財は社交的で人気があり、印綬は才能に溢れ愛される性格です。月支元命は、日々の経験によって変化する考え方とは異なり、一生を通じてあまり変化しないその人の核となる部分を表しています。

大運とは?四柱推命における役割

四柱推命における大運とは、10年ごとの運勢の流れを表すものです。この大運は、生まれ持った宿命に対して、後天的に巡ってくる「時」のエネルギーを示します。具体的には、比肩、劫財(ごうざい)、食神、傷官(しょうかん)、偏財、正財、偏官、正官、偏印、印綬といった通変星が10年ごとに巡り、それぞれの星が持つ特徴がその期間の運勢に影響を与えます。例えば、正財が巡る時期は結婚など身を固めるのに適した時期であったり、偏官が巡る時は仕事でエネルギーがみなぎる時期であったりします。また、劫財(ごうざい)が巡る時期は人間関係が結果に大きく影響することもあります。大運の始まりの年や、順行運と逆行運の特徴は人それぞれ異なり、年柱の天干によって判断されます。このように大運を判断することで、これからの10年間の運勢の表として捉え、行動の指針とすることができるのです。

空亡とは?

四柱推命における空亡(くうぼう)とは、人生の運勢において、特別な時期を指す言葉です。この時期は、一般的に努力が実を結びにくい、物事が停滞しやすいといった特徴があります。四柱推命では12年で運勢が一巡すると考えられていますが、そのうち空亡の2年間は、今まで経験しなかった出来事が起きやすく、いつもとは異なる生活を送ることになります。そのため、空亡の時は、無理に状況を変えようとすると、かえって運勢の深みにハマってしまうこともあるため、慎重な行動が大切です。しかし、空亡は運勢が悪くなるというだけではなく、人生が好転する前段階とも捉えられます。この時期を正しく過ごすことで、大きなチャンスを掴むきっかけにもなるのです。

空亡期は好転へのチャンス?

四柱推命における空亡は、確かに注意が必要な時期とされますが、決して悪い年ばかりではありません。この時期を、人生の転機として捉えることで、好転へのキッカケとすることが可能です。

この空亡の時を、今後の運勢を向上させるための準備期間と捉え、自身の内面と向き合う大切な期間として活用することで、結婚や金運、仕事運など、さまざまな面で良い変化を引き寄せるきっかけとなるでしょう。相手との相性も、空亡の時期に改めて見つめ直すことで、より深く理解し、関係性を強化するチャンスにもなります。

空亡期に行うべきこと

空亡期は運気が悪い時期とわかり、何をして良いか迷う方も多いことと存じます。しかし、この時期は、自分自身と向き合う充電期間と捉えることが大切です。新しいことへの挑戦は避け、現状維持に努め、エネルギーを蓄えることや自分磨きをすることが推奨されます。また、身の回りの整理整頓や掃除をすることで、良い運気を取り込む準備をすることもできます。この時を上手に活用することで、運勢が好転するきっかけとなることでしょう。

6種類の空亡の意味

空亡には「子丑空亡」「寅卯空亡」「辰巳空亡」「午未空亡」「申酉空亡」「戌亥空亡」の6つのタイプが存在します。例えば、戌亥空亡とは、直感力に優れ、カリスマ的な魅力を持つタイプであることを示します。これは少し独特な価値観を持つことにもつながります。自身の空亡のタイプを理解することで、運勢の流れをより深くすい理し、人生を好転させるヒントを得ることができるでしょう。

天戦地冲とは?

四柱推命の天戦地冲(てんせんちちゅう)とは、天干同士が相剋関係にあり、さらに地支同士が七冲(ちゅう)する組み合わせを表す言葉です。別名では干天剋地冲(かんてんこくちちゅう)とも呼ばれます。この関係がなっている場合、周囲のエネルギーとの衝突やトラブル、また人生の強制的なリセットや再スタートを意味することが多いです。

特に、相性を占う際、相手との関係が天戦地冲であると、意見の食い違いや衝突が表に出やすいとされます。しかし、一方で、お互いに程良い距離感を保った関係と捉えることもでき、必ずしも悪いことばかりではありません。

天干が相克となる組み合わせ

四柱推命における天干の「相剋」とは、五行のバランスを保つための調整作用であり、一方がもう一方を抑制したり、打ち消したりする関係性を指します。この関係は、五行思想に基づいて「木が土を剋し、火が金を剋し、土が水を剋し、金が木を剋し、水が火を剋す」という形で表されます。ただし、天干の相剋には「冲(ちゅう)」と「剋」の2種類があり、その性質や影響の強さが異なります。

「冲」の関係になる天干は、正反対の性質を持つ陽干同士、または陰干同士が衝突する組み合わせで、甲と庚、乙と辛、丙と壬、丁と癸の4組がこれに該当します。これらは真正面から衝突し、強い対立や衝突を意味します。

例えば、陽の木である甲と陽の金である庚は、斧で木を切るように強いエネルギーのぶつかり合いとなり、お互いにエネルギーを減損させます。一方、「剋」の関係は陰陽が交わる相剋で、衝に比べて衝突の衝撃は比較的弱いとされています。

陰の木である乙と陽の金である庚は剋の関係ですが、乙木が庚金を剋す際には、土台を押し崩すというよりは、庚金のエネルギーを養分として吸い取るような関係となります。

土の干である戊と己は、中央に位置するため「冲」の関係は起こらず、必ず「相剋」となります。例えば、戊(陽の土)は壬(陽の水)を剋し、己(陰の土)は癸(陰の水)を剋します。ただし、陰干は陽干を剋すことは原則としてできないため、陰干が陽干を剋す場合は、その作用は「弱」と表現されます。例えば、癸(陰の水)は丙(陽の火)を剋しますが、丙を完全に消すことはできず、癸が大きくエネルギーを消耗し、丙もわずかながらエネルギーを減らす関係となります。

これらの相剋関係は、命式におけるその人の性質や運勢の様相を異ならせ、日主の強弱判断においても重要な視点となります。相剋の関係にある場合、一般的には一方の五行がもう一方の五行を「剋する=攻撃する」関係とされますが、剋される側が行き過ぎないように制御する役割を持つと捉えることもできます。

地支が七冲となる組み合わせ

四柱推命における地支の七冲とは、十二支を円状に配置した際に対角線上に位置し、互いに剋し合う関係性のことです。七冲には「子と午」「丑と未」「寅と申」「卯と酉」「辰と戌」「巳と亥」の6つの組み合わせがあります。これらの組み合わせは基本的に衝突や破壊、不和、変化を暗示する「凶意」を持つとされていますが、必ずしも悪い結果だけをもたらすわけではありません。

特に「辰と戌」、そして「丑と未」の組み合わせは、どちらも土の五行であるため、他の七冲に比べて凶意が比較的穏やかになるといわれています。例えば、「辰」は湿った土、「戌」は乾いた土を象徴し、異なる性質を持つ土同士がぶつかり合うことで摩擦が生じやすいとされます。

地支の七冲は、命式中に隣接する地支同士で成立することが原則とされています。たとえば、月支と日支、年支と月支に七冲の組み合わせがある場合に成立し、年支と日支のように離れている場合は原則として成立しません。ただし、年支と時支は例外的に七冲が成立する「遥冲(ようちゅう)」と呼ばれるケースもあります。命式全体、五行のエネルギーの循環、運の流れなどを総合的に判断することが重要です。

七冲が命式に多く存在すると、不和や衝突、波乱などの象意が強く現れる傾向がありますが、これらを乗り越えることで大きな成長や新たな展開が期待できることもあります。また、七冲は命式だけでなく、大運や年運によっても形成されることがあります。

用神(ようじん)とは?

四柱推命における用神(ようじん)とは、命式を読み解く上で、運勢のバランスを整え、いい影響をもたらす五行や通変星のことを指します。これは、四柱推命の式において、五行の偏りを中庸に戻す役割を持つ星として意識されるものです。用神は、個人の持つ運勢の元となる60の星のバランスが崩れている際に、その強弱を補うことで全体の運勢を好転させると言われています。そのため、用神が存在する命式はいい運勢であるとされ、もし命式中にない場合は、自らの言動を意識してバランスを取ることが大切です。

身強(みきょう)・身弱(みじゃく)とは?

四柱推命の身強(みきょう)とは、平均よりも運気が強い命式のことです。これは社会で活躍するための気力に満ち溢れ、積極性に優れていることを意味しますが、度が過ぎると周囲との協調が難しくなったり、結婚生活において課題が生じやすくなったりすることがあります。一方、身弱(みじゃく)とは、平均よりも運気が弱い命式のことです。身弱の人は受け身な傾向がありますが、気配り上手で協調性があり、人との協力においてその良さを発揮します。いい運気を保つためには、自分の身強または身弱の性質を理解し、バランスを取ることが大切です。

納音(なっちん)とは?

四柱推命における納音(なっちん)とは、十干が同じで十二支が「沖(ちゅう)」の関係になっていることを指します。これは無料鑑定でも確認できる項目です。例えば、あなたの命式に「乙・亥」と「乙・巳」の組み合わせがある場合、十干の「乙」が同じで、十二支の「亥」と「巳」が沖の関係であるため、納音として読み解くことができます。納音の組み合わせは、一見すると「悪い関係」や「うまくいかない組み合わせ」だと思われがちですが、必ずしも悪いことばかりではありません。

相性を見る際にも使われ、相手との納音の関係が良好な場合は、お互いに足りない部分を補い合い、新しい価値観を教え合うことができる「いい関係」となることもあります。特に、自分の日柱と相手の日柱が納音の関係にある場合は、互いに刺激を与え合い、共に成長できる関係を築ける可能性を秘めています。

律音(りっちん)とは?

四柱推命の律音(りっちん)とは、命式中の柱において、天干と地支の組み合わせである干支が同じになることをいいます。たとえば、年柱が「乙・亥」で日柱も「乙・亥」というように、同じ干支が重なることになります。

この律音の組み合わせが命式にあると、集中力が高く、一つのことを極める才能があることや、また別の分野に挑戦しやすくなることが特徴です。

律音は相手との相性も示すことができ、お互いの干支が律音の関係にあると、深く理解し合える関係を築きやすいでしょう。

特に、自分の日干と相手の月干が律音である場合、相手を支え、仕事運を向上させる良い関係性であることや、反対に相手の月干と自分の日干が律音である場合、相手から支えられ、自身の仕事運が上がる良い関係性であることなどが分かります。

さらに、自分の命式の日干と「律音の年」や「律音の日」といった巡ってくる年や月の干支が律音になる場合、能力が倍増し、成果を上げやすくなります。この「りっちんの年」は、何事にも果敢に挑戦することが運気を引き寄せる良い時期であることです。このように、律音(ちん)とは、個人の持つ性質だけでなく、他者との関係や仕事運、巡ってくる運勢にも深く関わる、とてもいい組み合わせのことなのです。

特殊星(とくしゅせい)とは?

四柱推命における特殊星とは、命式全体を読み解く際に、補助的な役割を果たす星のことです。これらは「神殺」とも呼ばれ、吉凶どちらの作用をもたらす星も存在します。

乙と呼ばれる天乙貴人は、命式に存在することで、他の凶作用をもたらす星の影響を抑えることなど、良い組み合わせの作用をもたらすことなど様々です。特殊星は200種類以上あるといい、それぞれの星には成立する条件があります。それぞれの特殊星が持つ意味や他の星との組み合わせ方によって、その人の運命がどうなるかを総合的に見て判断していきます。

月支を基準に見る特殊星

月支を基準とする特殊星は、その人が生まれ持った性格や運勢に特有の彩りを加える星です。特に「天徳貴人(てんとくきじん)」や「月徳貴人(げっとくきじん)」は、巡りくる不運や困難を和らげ、周囲からの援助や引き立てを受けやすくなる特徴があります。天徳貴人は他者の凶作用を緩和し、思わぬところから救いの手が差し伸べられるような吉作用をもたらす星です。一方、月徳貴人は他からの助力を得やすく、困難な状況でも周囲の理解と支援によって乗り越えられるでしょう。

さらに「天徳合(てんとくごう)」や「月徳合(げっとくごう)」は、これらの星の効果をより穏やかにし、不運やトラブルを避ける傾向があります。天徳合は凶作用を少し緩和し、大きな不運を未然に防ぎ、月徳合は小さないざこざや人間関係のトラブルを回避する力を与えます。

また、「華蓋(かがい)」という星は、学問や芸術、精神世界への関心を深める特徴があります。この星を持つ人は、芸術的な才能を発揮したり、哲学的な思考を好んだりする傾向がありますが、同時に孤独感を持ちやすい一面もあります。

そして、一部の流派で用いられる特殊星として「ごう」と「すい」があります。「ごう」は強さや行動力を意味し、困難に立ち向かう精神力を高めます。一方「すい」は柔軟性や適応能力を表し、変化の激しい状況でも冷静に対応できる特徴をもたらします。これらの星は、月支という生まれ月のエネルギーを基準に作用するため、その人の根源的な性格や潜在能力に深く関わってきます。

日干を基準に見る特殊星

日干を基準として見る特殊星は、個人の性格や恋愛、結婚、相手との相性などに影響を与える強力な星が多く存在します。例えば、天乙貴人(てんおつきじん)は、最も強い福星の一つで、困難な状況でも周囲からの助けを得やすく、貴人(きじん)と呼ばれるように、目上の人からの引き立てや援助に恵まれる特徴があります。特に金運や仕事運にも良い影響をもたらし、人生を好転させるきっかけとなるでしょう。この星を持つ人は、穏やかな性格で人から愛されやすく、モテる傾向があります。

また、魁罡(かいごう)と呼ばれる特殊星は、頭脳明晰で強い個性を持つ一方で、目的達成のためには手段を選ばないといった強烈な性格をもちます。これは「かい」と「ごう」の組み合わせで、特に日干が戊辰、庚辰、庚戌、壬辰の組み合わせを持つ場合に現れやすく、強いリーダーシップを発揮する反面、トラブルを引き起こしやすい面も持ち合わせています。恋愛や結婚においては、相手に同じくらい強い特徴を求める傾向があります。

さらに、暗禄(あんろく)は、知らず知らずのうちに人から助けられ、困り事が少なく済むという福星です。また、天厨貴人(てんちゅうきじん)は、衣食住に恵まれ、出世しやすいといった吉作用をもたらし、生活全般において困窮することが少ないという特徴があります。特に「かん」や「ろく」と読み解かれることが多い特殊星であり、安定した生活を送るための強力な後押しとなるでしょう。

他にも、乙(きのと)の日に生まれて偏官を持つと、羊刃(ようじん)という強い自我の星の凶作用が和らぎ、吉作用に転じる場合もあります。これは「すい」や「ちゅう」といった読み方をされることもあり、自分の個性を活かしつつ、他者との調和を図る能力に長けることを示します。

これらの特殊星は、個人の日干によってその特性が強く表れるため、自分の日干と照らし合わせて確認することで、自身の強みや課題、恋愛や結婚の傾向、相手との相性などを深く理解することができます。

年支・日支を基準に見る特殊星

年支または日支を基準とする特殊星は、その人の運勢や性格に具体的な影響を与える星であり、特に人生におけるリスクやチャンスを示すものが多いことが特徴です。

例えば「血刃(けつじん)」という特殊星は、怪我や事故、手術など、血液に関わる厄災を暗示する凶星とされます。この星を持つ人は、日常生活での注意深さが求められます。

また「囚獄(しゅうごく)」は、警察沙汰や冤罪に巻き込まれることを暗示する凶星で、思わぬトラブルに注意が必要なことを示唆しています。特に「かん」と読むこの星は、社会的な信用を失う可能性も秘めています。さらに「亡神(ぼうじん)」という星は、病気など体内の不調を暗示する凶星です。健康管理に気を配ることで、未然に防ぐことが可能な場合もあります。

一方で「咸池(かんち)」は、色情トラブルを暗示する星ですが、もし命式に偏官(へんかん)が存在する場合は、その色気が魅力となって多くの人を惹きつける良い影響をもたらすことになります。

これは、凶星と捉えられがちな星でも、他の星との組み合わせによって吉作用に転じる可能性があることの典型例です。また「劫殺(ごうさつ)」という特殊星は、事故など予期せぬ事態に見舞われることを暗示する凶星ですが、この星を持つ人の性格は冷酷さや狡猾さといった特徴を持つことがあり、その才能を活かせば大きな成功を収めることもあります。

そして「駅馬(えきば)」という特殊星は、変化や忙しさを暗示する星です。この星を持つ人は、快活さを活かして多忙な人生を送る人もいれば、多忙さが足かせとなる人もいるため、十二運とのバランスが重要となります。これらの特殊星は、年支か日支を基準に見ることで、より深くその人の運勢や性格、そして人生に現れる出来事を詳細に読み解くための重要な要素となります。

命式から相性を占う方法

四柱推命は無料で占うことができ、その命式から恋愛や結婚における相手との相性を詳しく調べることが可能です。ここでは、自身の式と相手の命式を使って相性を読み解くための方法をいくつかご紹介します。

日支から見る相性

お互いの日支をから見ることは、四柱推命を用いた完全無料の相性占いで非常に重要な要素です。日支は、その人の本質や恋愛、結婚における傾向、さらには相手との関係性を詳しく示すため、今日の運勢や金運、仕事運など、さまざまな運勢に影響を及ぼします。日支には特に強い結びつきを示す組み合わせがあり、それが相手との良好な関係を築く鍵となります。

まず、「支合」の関係にある日支同士は、男女として最高の相性を示すと言われています。具体的には、子と丑、亥と寅、卯と戌、辰と酉、巳と申、午と未の組み合わせです。例えば、あなたの生まれた日の日支が「卯」で、相手の日支が「戌」であれば、この支合の関係が成立し、お互いに深く理解し合い、支え合える関係を築けるでしょう。これは、結婚の時期や恋愛の関係において、非常に安定した良い運勢をもたらすと鑑定できます。

次に、「三合会局」の関係も、お互いの良いところを引き出し合う関係性を示します。これは、亥卯未、寅午戌、巳酉丑、申子辰の四つの組み合わせで、それぞれ特定の五行(木、火、金、水)のエネルギーを強め合う関係です。例えば、あなたの生まれた日の日支が「寅」で、相手が「午」や「戌」のいずれかであれば、この三合の関係が成立し、お互いの才能を活かし、共に成長できる関係を築けるでしょう。これは仕事運や金運においても、協力することで大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

一方で、「支沖」の関係は、お互いを刺激し合える関係です。子と午、丑と未、寅と申、卯と酉、辰と戌、巳と亥の組み合わせがこれに当たります。一見すると衝突を意味するように思えますが、適度な刺激がお互いを高め合う結果となり、マンネリ化しにくい関係を築けます。例えば、あなたの生まれた日の日支が「辰」で、相手が「戌」であれば、お互いに違う視点を持つことで、新たな発見や成長を促す関係となると言えるでしょう。

これらの日支の関係を詳しく見ることで、相手との組み合わせがどのような関係性をもたらすのか、無料で精密な四柱推命の相性占いが可能になります。特に、自分の生まれ年や日、時、そして台湾式の四柱推命である紫微斗数や風水といった東洋の占術の入門知識を深めることで、より複雑な関係を読み解き、「完全」な相性鑑定を目指せるでしょう。2024年の丁の年など、特定の年によって運勢の流れが変化することもありますが、基本的な日支の関係は変わらず、相手との関係性を理解する上で「みのり」ある情報となります。

身強・身弱で見る相性

四柱推命において、「身強(みきょう)」と「身弱(みじゃく)」は、個人の運気の強弱を表す重要な概念です。これは、恋愛や人間関係の相性を占う上で、お互いの性格や行動の傾向を理解するための重要な要素となります。

身強の人は、文字通り運気が強く、積極的で自意識が高い性格が特徴です。目標達成に向けて強い推進力を持ち、困難にも臆することなく立ち向かう傾向があります。しかし、その一方で、自分の意見を強く主張しすぎたり、他者への嫉妬心が強くなったりすることもあります。

対して身弱の人は、受け身な性格であることが多く、他者への気配りや協調性に優れています。自意識が低い傾向にあるため、周囲の意見を尊重し、円滑な人間関係を築くことを得意とします。ただし、優柔不断になったり、決断力に欠けたりすることもあるでしょう。

恋愛関係において、身強と身弱の相性は特に注目されます。身強と身強のカップルは、お互いが積極的であるため、意見の衝突が生じやすい関係です。しかし、お互いの個性を尊重し、適度な距離感を保つことで、良い関係を築くことが可能です。恋人同士よりも、ビジネスパートナーとしての関係で成功することもあります。

一方、身強と身弱の組み合わせは、互いの不足を補い合うため、非常に良い相性を示すことが多いです。積極的な身強がリードし、受け身な身弱がサポートすることで、精神的にもバランスが取れ、息ぴったりの関係を築くことができます。

身弱と身弱のカップルは、お互いが譲り合い、平和で穏やかな関係を築くことができます。大きな衝突は少ないものの、どちらも受け身であるため、関係に刺激が欠けると感じることもあるかもしれません。しかし、安定を求めるのであれば、恋愛関係としても良い相性と言えます。

自身の身強・身弱の性質を理解し、相手との関係においてどのように意識すると良いか、四柱推命は貴重なヒントを与えてくれます。この「こと」をすい(推)理し、お互いの性格を尊重することで、より良い相性を築くことができるでしょう。

命式の陰陽で見る相性

占いの基本となる陰陽の考え方は、四柱推命の命式を判断する上で重要な意味を持ちます。命式に陽の気が多い人は、活発で外交的な性格を表すことが多く、陰の気が多い人は、内向的で思慮深い傾向にあることとされます。このような陰陽のバランスが、人と人との相性を判断する上で非常に大切になることとされており、異なる性質が互いに惹かれ合い、良い関係を築くケースが多いのです。

一般的に、陽の気が多い人は同じく陽の気が強い人とは反発しやすく、むしろ陰の気が強い人と良い相性を示すことが珍しくありません。同様に、陰の気が多い人は陽の気が多い人と惹かれ合うことが多いとされます。具体的に陰と陽を判断するには、以下の表を参照してください。

| 陽干 | 甲、丙、戊、庚、壬 |

| 陰干 | 乙、丁、己、辛、癸 |

| 陽支 | 子、寅、辰、午、申、戌 |

| 陰支 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 |

この表を使ってご自身の命式を確認し、五行ごとの陰陽の割合を把握することが、相手との相性を見極めるための第一歩になります。

ご自身の命式に丙や庚といった陽干が多く、加えて戌のような陽支が複数ある場合、陽の気が強いと判断できます。この強い陽の気を和らげ、バランスを取るために、乙や丁、辛のような陰干や、丑、巳のような陰支を多く持つ相手との相性が良いと占いで判断されることが多いのです。

このように陰陽のバランスを見ることは、恋愛や仕事における人間関係を円滑に進めるための重要なヒントを与えてくれることになります。

悩みを占いに託してみませんか?

四柱推命とは、陰陽五行と十干十二支にもとづき、生年月日と出生時間から「年・月・日・時間」の四つの柱を読み解く占術です。命式を丁寧に紐解くことで、あなたが生まれながらに持つ性格の傾向、これから巡ってくる運勢の流れ、そして眠っている才能までを立体的に把握できます。

長い歴史と膨大な統計に裏打ちされた体系で「占いの帝王」とも呼ばれ、恋愛や仕事の適性、相性、転機のタイミング、金運の波など、日々の選択に役立つ具体的なヒントが得られるのが魅力です。初めての占いに迷っている方にも、すでに別の占術を試したことがある方にも、四柱推命はおすすめ。自分の強みを知り、弱みを上手に扱い、運気のリズムに合わせた行動を選べるようになります。まずは気軽に鑑定して、あなたらしさを最大限に活かす道筋を見つけていきましょう。

片思いの相手の気持ちや行動をズバリ当てられて驚きました。その上で、どうアプローチすれば良いか丁寧に教えてくれたおかげで、実際に距離を縮めることができました!

(一部を抜粋)

先生の優しい言葉と的確なアドバイスに救われました。家庭問題で疲れていましたが、具体的な行動のヒントをもらえたことで気持ちが前向きになりました。

(一部を抜粋)

希鳳(きほう)先生

鑑定料金:400円/1分(税込)

【鑑定方法】タロット・オラクルカード・四柱推命・スピリチュアルリーディング

リノアの実力派!

希鳳先生の占いがあなたの悩みを解決する理由。

恋愛成就や結婚、対人関係、人生相談など幅広い悩みに対応。

丁寧で具体的なアドバイスが、多くの相談者から厚い信頼を集めています。

また、希鳳(きほう)先生は、スピリチュアルな鑑定にマインドフルネスの考え方を取り入れて、相談者の心をしっかりと受け止め、心が穏やかに整うようサポートしてくれる占い師です。

得意ジャンル:恋愛成就・結婚・対人関係・人生相談

まとめ

四柱推命とは、生年月日と出生時間から「年・月・日・時」の四つの柱に十干十二支を配し、陰陽五行のバランスを読み解く占術です。作成した命式を丁寧に分析することで、あなたの性格の核、これから巡る運勢の波、そして眠っている才能までを立体的に可視化できます。恋愛・仕事・金運・転機のタイミングなど日々の選択に直結するヒントが得られるのが魅力。四柱推命であなた自身を徹底鑑定し、強みを活かし弱みを上手に扱う“行動計画”へつなげていきましょう。